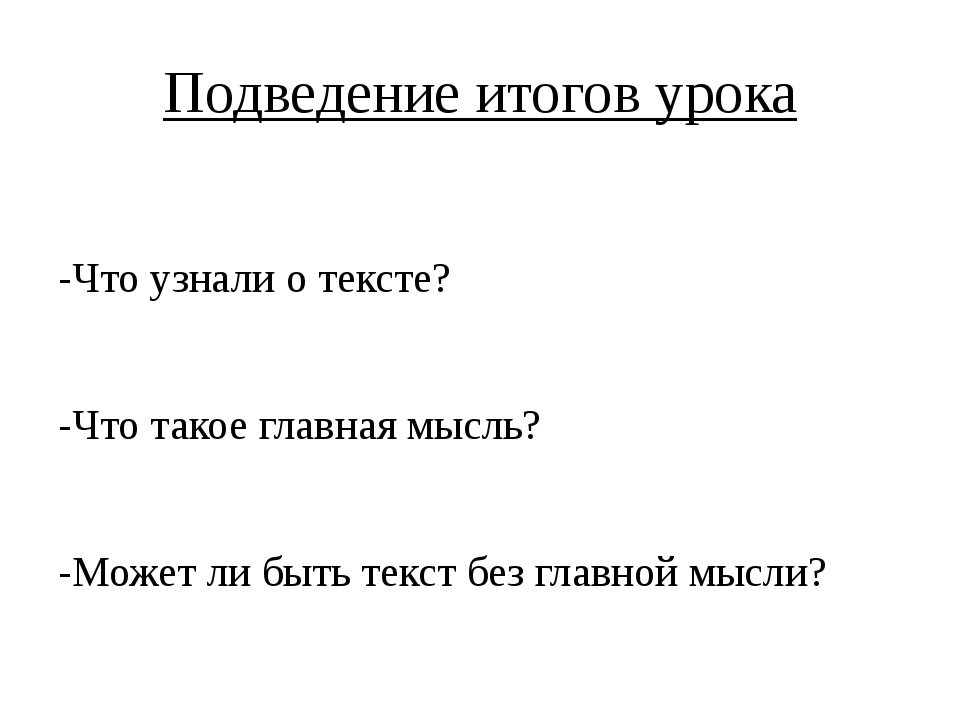

это… (определение). Что такое текст?

Текст — это последовательно расположенные предложения или абзацы, связанные общей темой, основной мыслью и имеющие смысловую завершенность.

Узнаем, что такое текст в русском языке. Выясним, что обеспечивает единство его внутренней и внешней формы, какие средства связи используются в тексте.

Что такое текст в русском языке?

Чтобы понять, что такое текст, сравним следующие высказывания.

Солнце село за горизонт. В городе снуют автомобили. В небе курлычут журавли.

Солнце село за горизонт. Постепенно сгущаются летние сумерки. И вот в городе несмело загораются один за одним фонари. А автомобили уже снуют по улицам с включенными фарами, как большеглазые жуки.

Оба примера начинаются с одного и того же сообщения о садящемся солнце. В первом отрывке используются предложения, никак не связанные друг с другом: ни по смыслу, ни грамматически. Каждое предложение несет свою сугубо индивидуальную информацию. Можно сделать вывод, что это разрозненные предложения.

Каждое предложение несет свою сугубо индивидуальную информацию. Можно сделать вывод, что это разрозненные предложения.

Во втором примере описывается картина наступления летнего вечера в городе. Каждое последующее предложение, как художник, пишущий красками пейзаж, добавляет новый смысловой мазок в это описание. Предложения связаны по смыслу (описание летнего вечера), логически (постепенность разворачивания действия) и грамматически. У этого отрывка есть общая тема, которую можно обозначить заголовком «Вечер в городе».

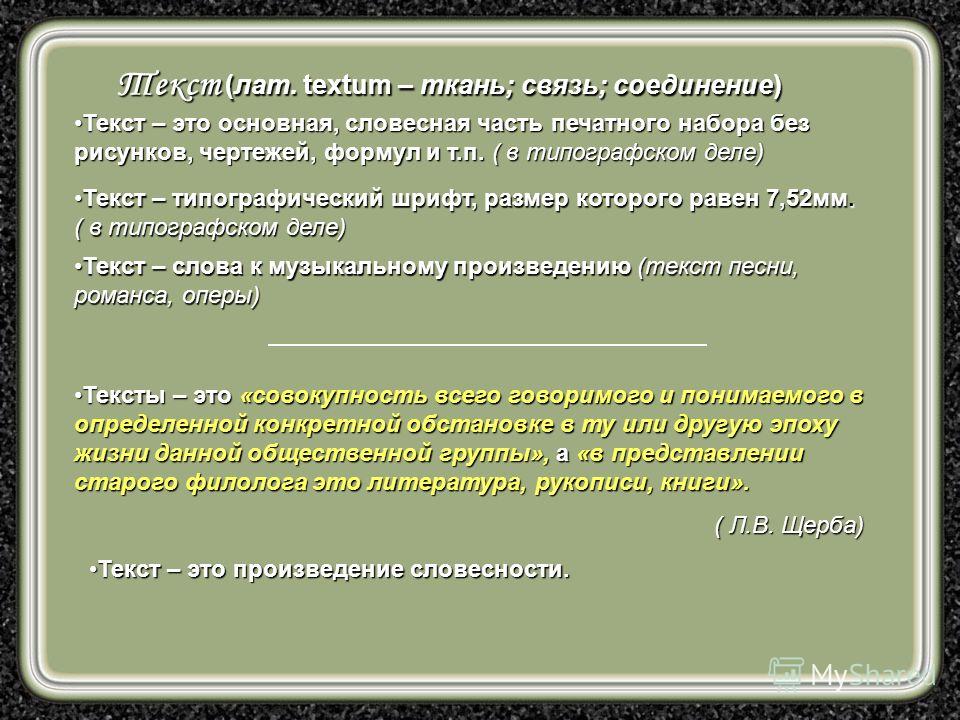

Сделаем вывод, что эту совокупность предложений можно назвать словом «текст». Эта лексема заимствована из латинского языка и буквально значит «ткань, сплетение, соединение».

По отношению к языку лингвистический термин «текст» представляет собой единство значимых единиц речи — предложений. Наша речь состоит не только из слов как минимальных значимых единиц, а из предложений, которые объединяются в высказывание и образуют более крупную единицу речи — текст. Единство предложений в тексте оформляется общим содержанием и грамматически. С этой точки зрения дадим следующее определение, что такое текст.

Единство предложений в тексте оформляется общим содержанием и грамматически. С этой точки зрения дадим следующее определение, что такое текст.

Определение

Текст — это совокупность последовательно расположенных предложений (абзацев), связанных по смыслу и грамматически.

Пример текста

С утра начал накрапывать неспешный дождик. Дед Трофим, покормив скотину, вышел во двор и свистнул Жуку. Верный пёс потрусил за дедом в лес. Ведь еще на прошлой неделе Трофим приметил в дереве дупло, в которое беспрестанно сновали дикие пчелы. Как раз в дождливую погоду, когда пчелы не так активны, можно разведать, есть ли там мёд.

Видеоурок «Русский язык 2 класс. Что такое текст»

Что такое текст» src=»https://www.youtube.com/embed/U1IVPdBLI2A?feature=oembed&wmode=opaque» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>

Внутренняя и внешняя форма текста

Каждый связный текст имеет внешнюю и внутреннюю форму. Рассмотрит основные понятия внешней и внутренней формы текста.

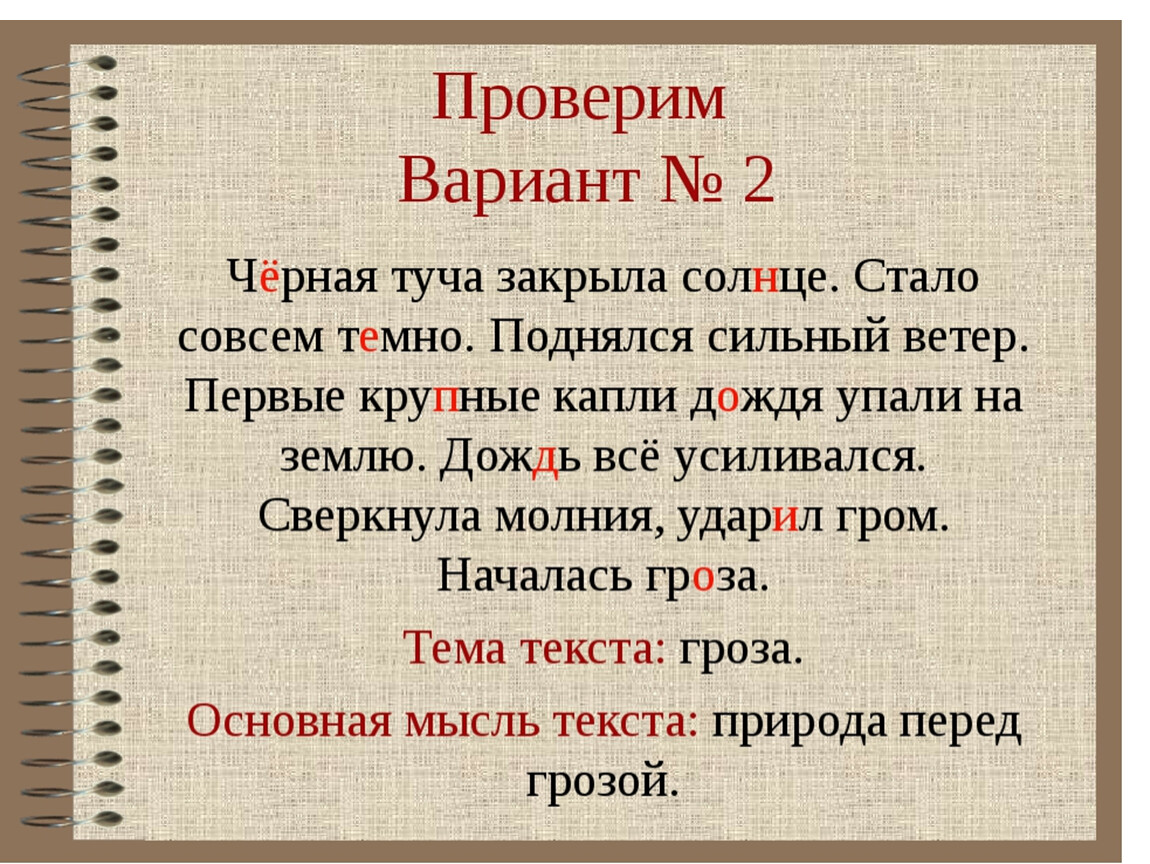

Внутренняя форма текста — это его содержание (тема, авторский замысел).

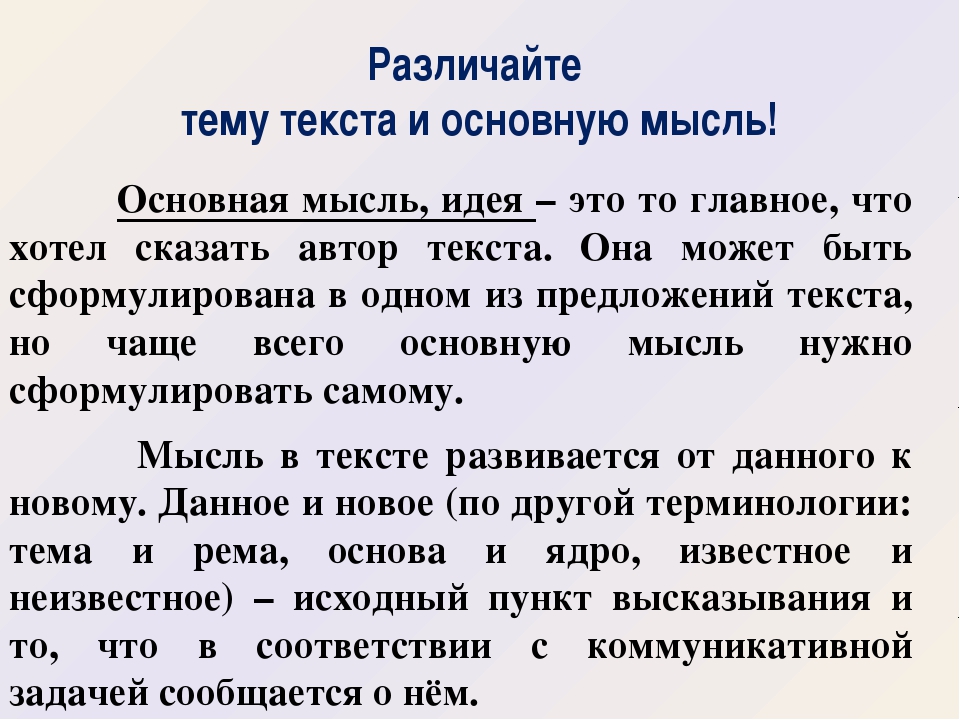

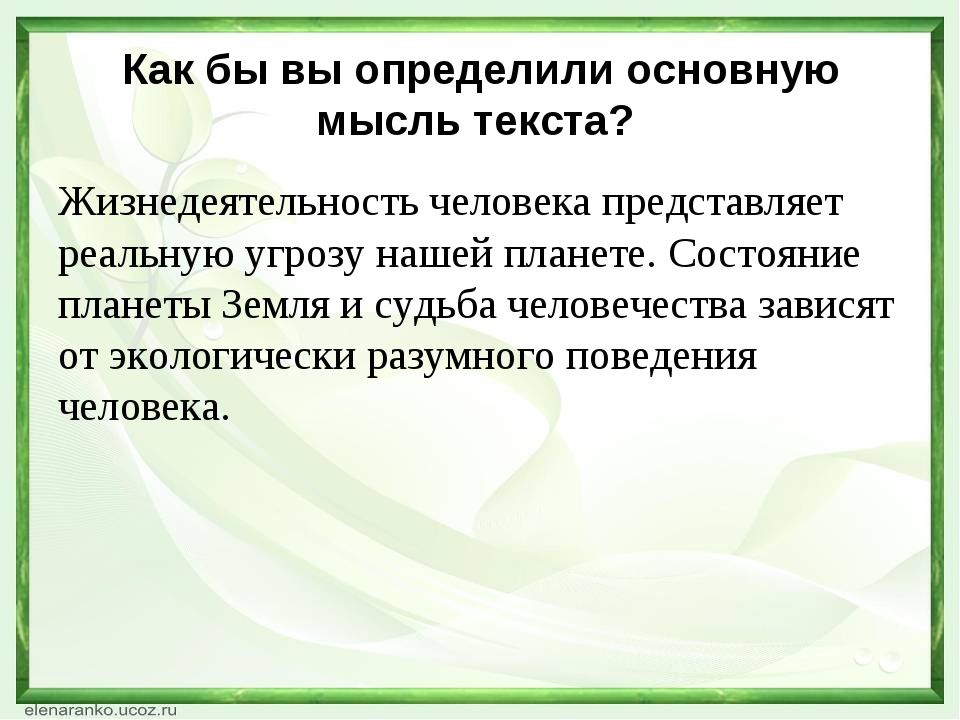

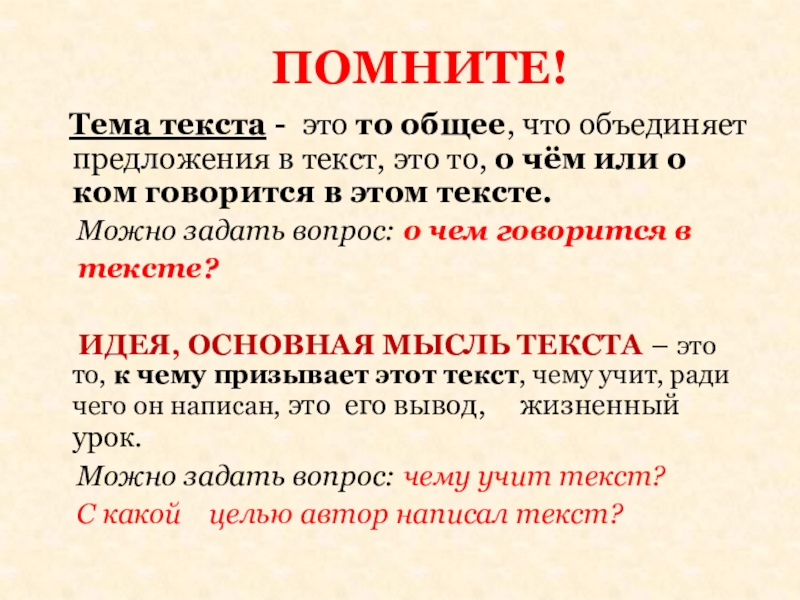

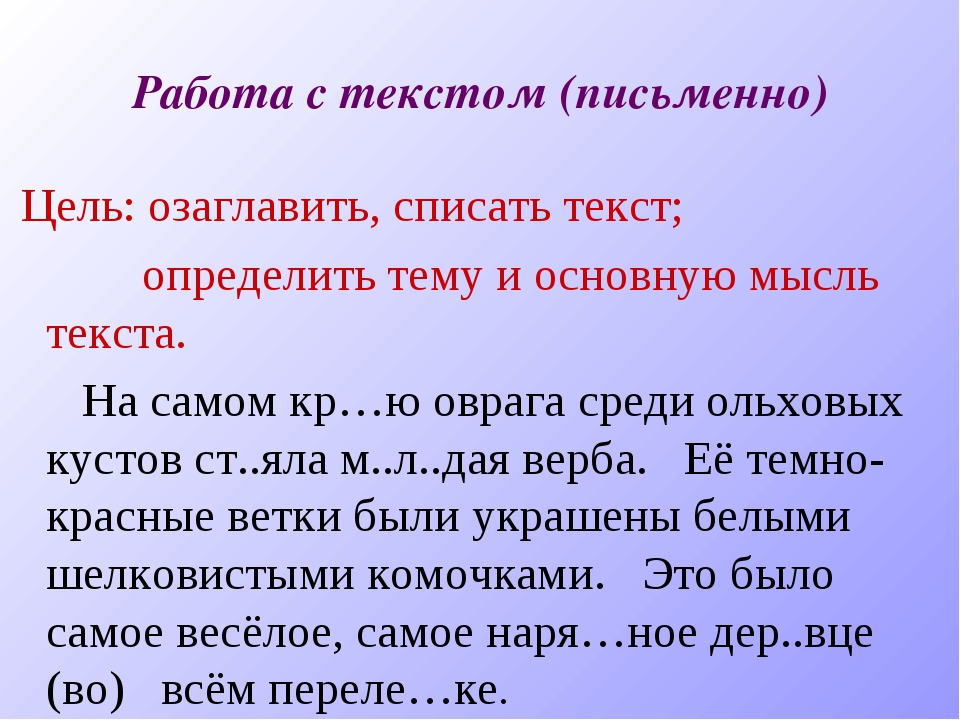

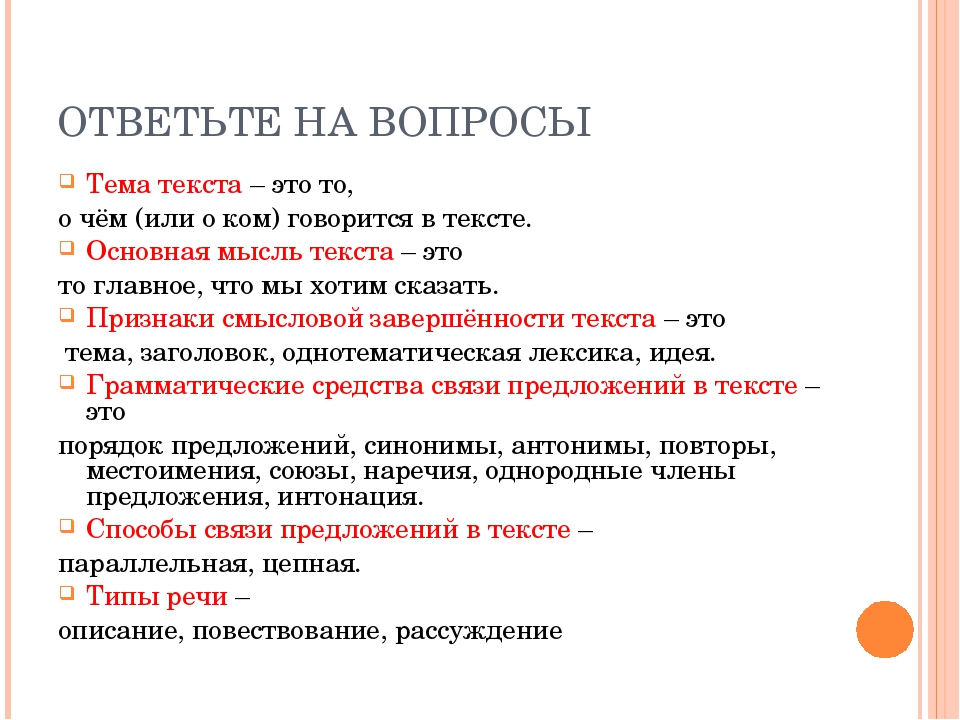

Тема текста — это то, о ком или о чём говорится в нем. Тема текста часто выражается в его заголовке.

Авторский замысел — это основная мысль, или идея, которую автор воплотил в тексте.

Основная мысль текста — это то, что выразил автор, к чему он призывает или чему учит читателя, ради чего написан текст.

Внешняя форма — это композиция и языковые средства, с помощью которых реализуется авторский замысел.

С этой точки зрения тексту, как воплощенному единству внешней и внутренней формы, можно дать следующее определение:

Текст — это законченное высказывание в виде нескольких предложений или абзацев, связанных общей темой и основной мыслью грамматически.

Обычно текст имеет следующее строение (композицию):

- вступление

- основная часть

- заключение

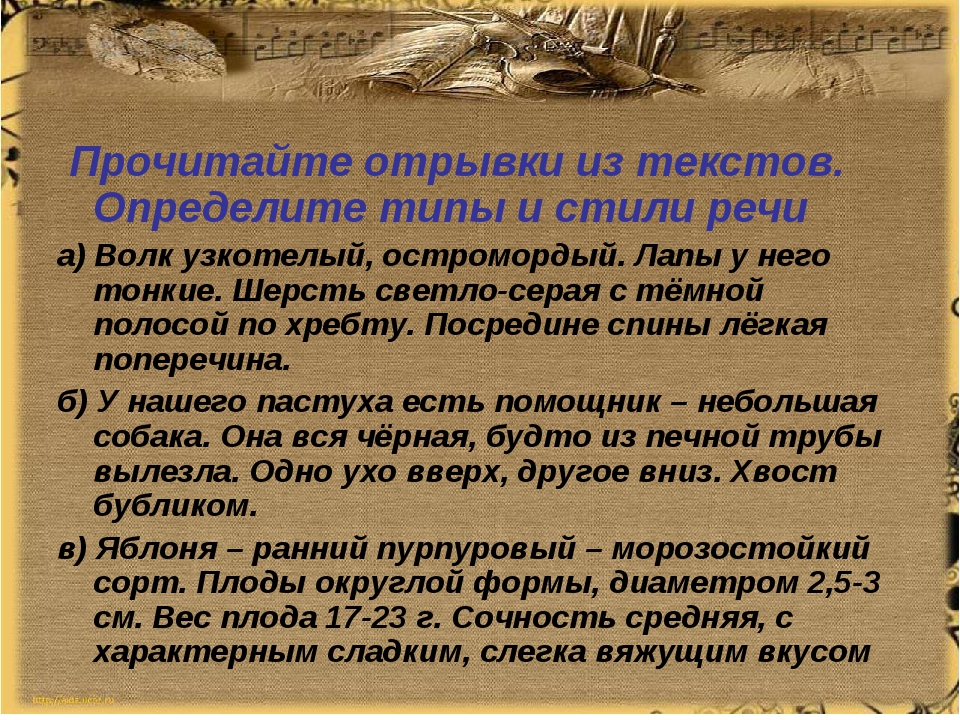

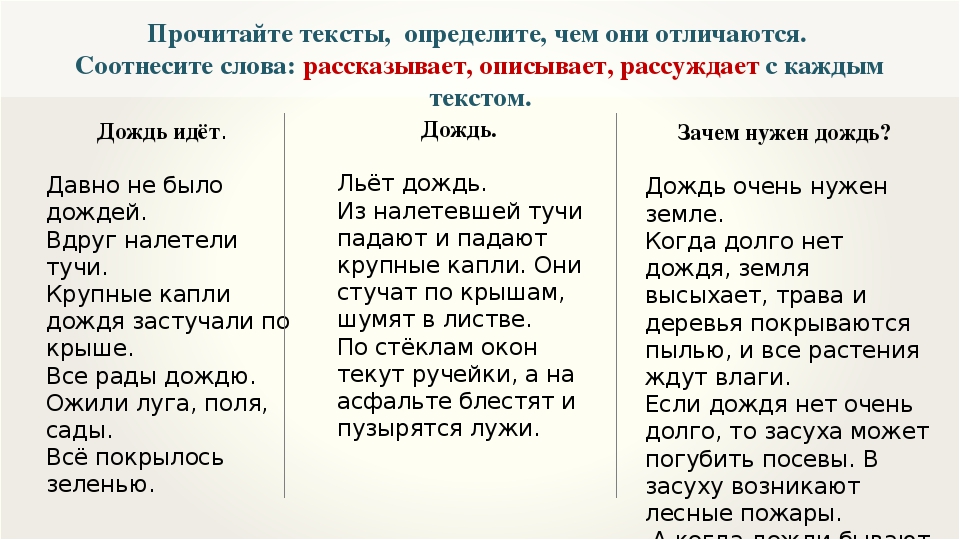

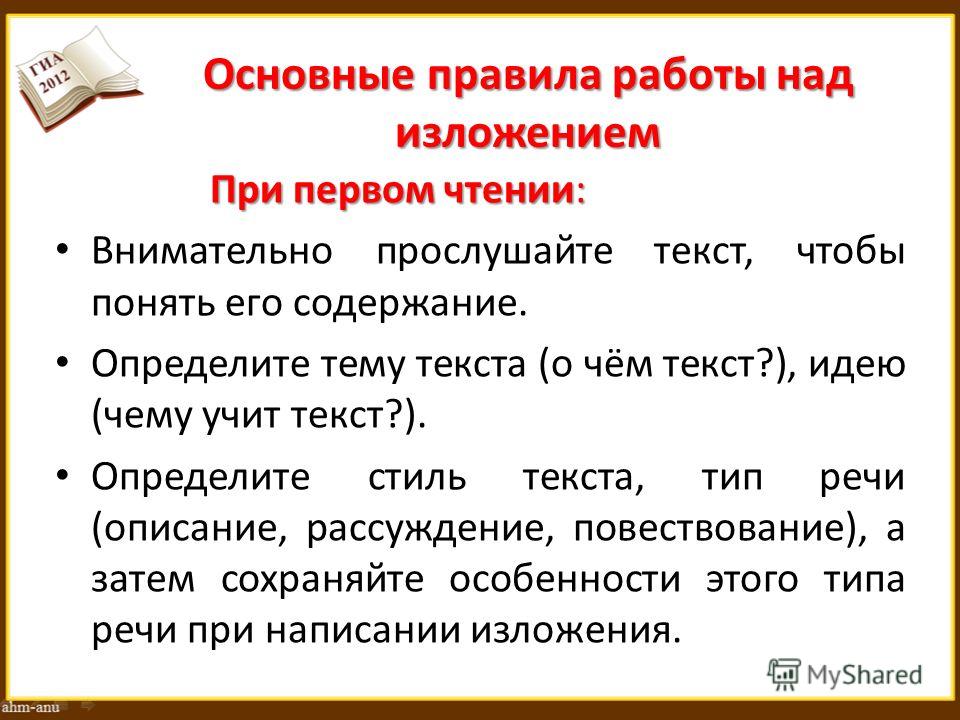

По функции и строению различают три типа текста:

- повествование

- описание

- рассуждение

Каждый тип текста имеет свою структуру построения.

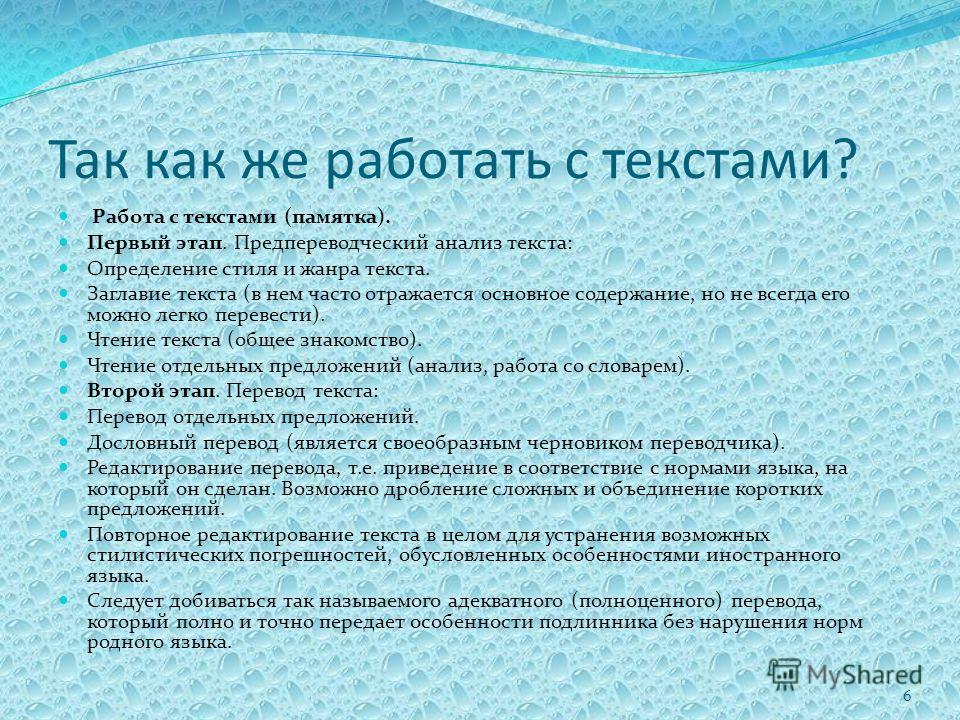

Средства связи в тексте

Предложения в тексте объединяются в единое смысловое целое с помощью лексических и грамматических средств связи:

- лексический повтор

Спозаранку мы собрались в лес за грибами. В лесу было тихо и сумрачно. По низинке, что шла справа от нас, курился осенний туман.

А вот и первый гриб!

- синонимичные замены

Это был совсем грустный взгляд. Он был невеселым, потому что все пошло наперекосяк.

- однокоренные слова

Этот дом еще в прошлом веке построил наш дедушка Макар. А домашний уют в нем создала бабушка Агафья. Она была известная на все село мастерица шить и вязать. Дощатые полы дома украшают вязанные ею пестрые половички.

- местоимения и местоименные наречия, которые указывают на предшествующее слово или даже на содержание предшествующего предложения

Кот безмятежно дремал, свернувшись клубком. Внезапно он услышал визг и возню под крыльцом. Навострив уши, кот тихонько спустился со ступеньки, а затем стрелой бросился под крыльцо. Вскоре он вышел оттуда и принес мне пойманную мышь.

«Вот, смотри, я недаром ем свой хлеб!»

- родо-видовые понятия

Журавли, курлыча, пролетают клином над нами, со свистом рассекая воздух крыльями. Пожелаем этим птицам скорейшего возвращения весной.

А. Куинджи написал немало пейзажей моря. И эти картины до сих пор привлекают взоры любителей живописи. Да и березы очень любил рисовать этот русский художник. Несколько его картин называются «Березовая роща».

Вот и наступила весна! Эта пора обновления природы создает в душе человека ожидание чего-то нового и радостного. Все старое, как прошлогодний снег, растает и останется в прошлом.

Но в камине дозвенели

Угольки.

За окошком догорели

Огоньки.

И на вьюжном море тонут

Корабли,

И над южным морем стонут

Журавли (А.Блок).

Итак, чтобы текст был единым смысловым отрезком речи, в нем используются лексические и грамматические средства связи между предложениями и абзацами.

Признаки текста

В раскрытии авторского замысла используются такие признаки текста, как тематическое единство, развернутость, последовательность, связность, законченность и цельность.

Рассмотрим более детально признаки текста, которые обеспечивают единство внешней и внутренней формы — его цельность.

Основные признаки текста

1. Тематическое единство. Все предложения в тексте или его части (абзацы) раскрывают его тему и основную мысль.

2. Развёрнутость. Тема текста раскрывается через подтемы или микротемы. Целостный подбор подтем обеспечивает более полное раскрытие темы. В большом по объему тексте подтемы могут уточняться микротемами. Подтемы и микротемы обеспечивают глубину текста и определяют способ развития основной мысли текста.

3. Членимость — это признак, который обозначает, что текст делится на структурные смысловые отрезки:

- предложения

- абзацы

- сложные синтаксические целые.

Учтем, что одно предложение, даже очень распространенное и занимающее несколько строк в письменной речи, не является текстом.

4. Последовательность — это признак, который реализуется тогда, когда каждое последующее предложение содержит новую информацию для развертывания содержания текста.

5. Связность — признак текста, который обеспечивает единство текста как смыслового целого.

6. Цельность — это признак, который не допускает вставку языковых средств (лексических, грамматических или стилистических), противоречащих авторскому замыслу.

7. Законченность — это признак текста, который выражает завершенность текста. Тема раскрыта полностью с точки зрения замысла автора.

Видеоурок «Что такое текст? 5 класс»

Скачать статью: PDFПризнаки текста — это… (8 признаков текста)

Узнаем, какие признаки текста позволяют назвать информативный отрезок письменной речи термином «текст».

Чтобы понять, какие признаки текста связывают несколько предложений в единое целое, прежде вспомним, что такое текст.

Определение

Текст — это несколько предложений, которые объединены темой и основной мыслью.

Все предложения и части текста (абзацы, параграфы, главы) должны раскрывать его тему и основную мысль.

Определение

Тема — это то, что о чем говорится в тексте (предмет речи). Тема может быть определена в заголовке текста.

Пример:

«Осенью в лесу», «Удачная рыбалка», «Поход за грибами», «Счастливый случай» и пр.

Определение

Основная мысль — это та идея, которую автор хочет объяснить читателю или в чем-то убедить его. Это то главное, ради чего создается текст.

В каждом тексте можно указать ряд основных признаков, в соответствии с которыми его можно назвать этим термином.

В раскрытии авторского замысла используются такие основные признаки текста, как тематическое единство, развернутость, последовательность, связность, законченность и цельность.

Рассмотрим более детально признаки текста, которые обеспечивают единство внешней и внутренней формы — его цельность.

1. Тематическое единство. Все предложения в тексте или его части (абзацы) раскрывают его тему и основную мысль.

2. Развёрнутость. Тема текста раскрывается через подтемы или микротемы. Целостный подбор подтем обеспечивает более полное раскрытие темы. В большом по объему тексте подтемы могут уточняться микротемами. Подтемы и микротемы обеспечивают глубину текста и определяют способ развития основной мысли текста.

3. Членимость — это признак, который обозначает, что текст делится на структурные смысловые отрезки:

- предложения

- абзацы

- сложные синтаксические целые;

- параграфы

- главы.

Учтем, что одно предложение, даже очень распространенное и занимающее несколько строк в письменной речи, не является текстом.

4. Последовательность — это признак, который реализуется тогда, когда каждое последующее предложение содержит новую информацию для развертывания содержания текста. В каждом тексте прослеживается логическая последовательность развития мысли.

В каждом тексте прослеживается логическая последовательность развития мысли.

5. Связность — признак текста, который обеспечивает единство текста как смыслового целого. Набор разрозненных предложений не является текстом. Предложения в тексте последовательно связаны по смыслу и грамматически. Для связи предложений в тексте используются как лексические, так и грамматические средства (повторы, синонимы, местоимения, союзы, параллелизм синтаксических конструкций и пр.).

6. Цельность — это признак, который не допускает вставку языковых средств (лексических, грамматических или стилистических), противоречащих авторскому замыслу.

7. Законченность — это признак текста, который выражает завершенность текста. Небольшие тексты состоят в основном из трех частей: зачина (начала), средней части и концовки. Законченным, или завершенным, считается тот текст, в котором имеются три указанные части, а тема раскрыта полностью с точки зрения замысла автора.

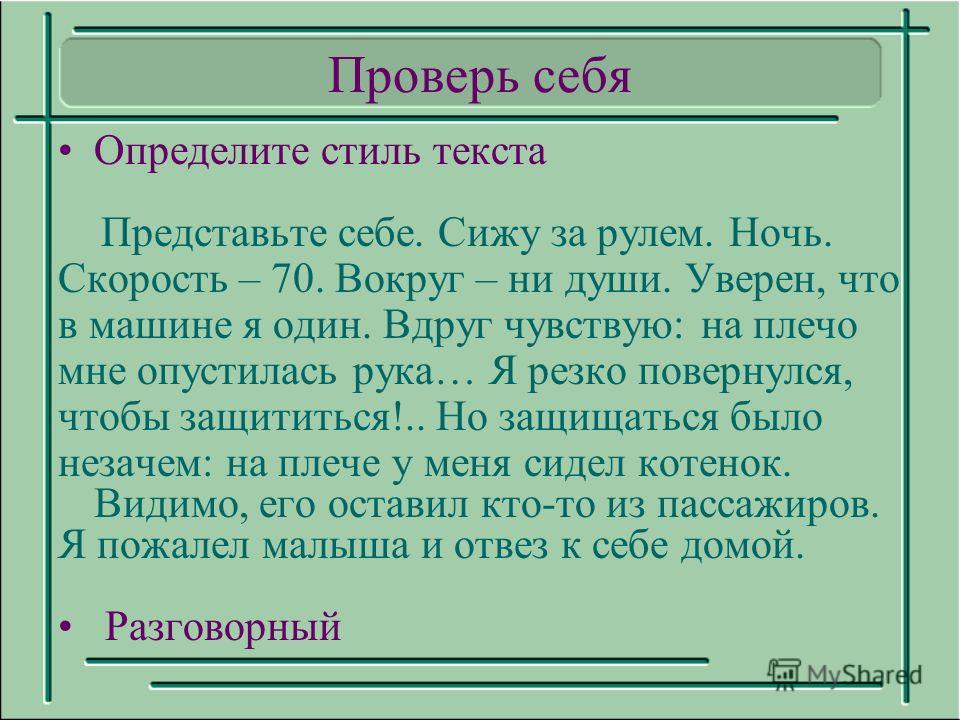

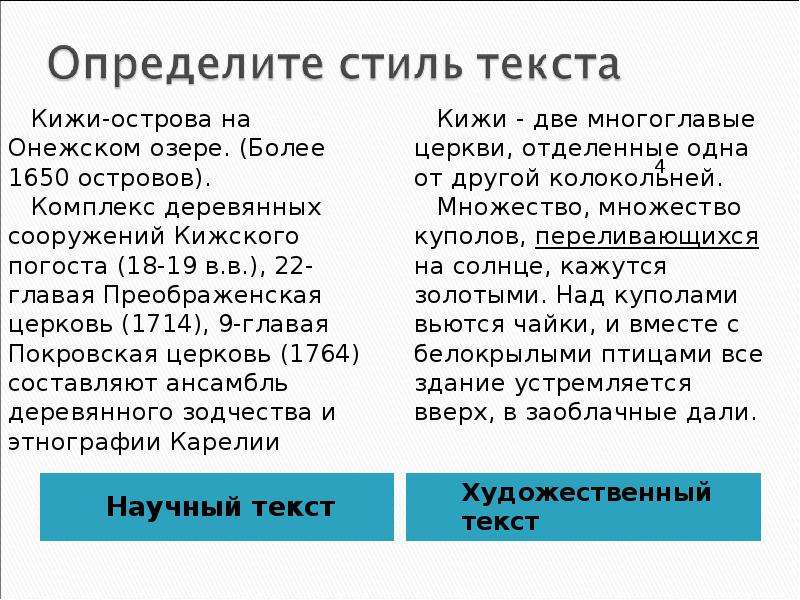

8. Стилистическое единство текста предполагает использование лексических, грамматических средств в соответствии со стилем, к которому принадлежит текст (научный, официально-деловой, художественный, публицистический, разговорный стиль).

Вывод

Итак, тематическое единство, последовательность, связность, развернутость, завершенность и пр. признаки текста позволят определить, что рассматриваемый фрагмент письменной речи является текстом.

Скачать статью: PDFУрок 6. признаки текста: целостность, связность, законченность — Русский язык — 2 класс

Русский язык. 2 класс

Урок 6. Признаки текста: целостность, связность, законченность

Перечень вопросов, рассматриваемых в теме:

- Расширение знаний о признаках текста.

- Тематическое единство предложений в тексте, связность, законченность — признаки текста.

Тезаурус:

Текст — это высказывание, состоящее из двух или нескольких предложений. Предложения в тексте объединены общей темой и связаны друг с другом по смыслу.

Предложения в тексте объединены общей темой и связаны друг с другом по смыслу.

Целостность текста— раскрытие в тексте одной темы.

Связность текста— связь предложений в тексте с помощью различных языковых средств.

Законченность(завершённость) текста — полное раскрытие темы в тексте.

Основная и дополнительная литература по теме урока

- Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2-х частях. Ч. 1 (ФГОС) М.: Просвещение, 2017— с. 17.

- Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. Ч. 1. — М.: Просвещение, 2012. — с. 7.

Открытый электронный ресурс по теме урока

Канакина В. П. и др. Русский язык. 2 класс. Электронное приложение. — М.: Просвещение, 2011. Ссылка для скачивания: http://catalog.prosv.ru/attachment/ca950bac-d794-11e0-acba-001018890642.iso

Теоретический материал для самостоятельного изучения

Сегодня на уроке вы дополните ваши знания о признаках текста.

Вспомните то, что вы уже знаете о тексте.

Текст — это высказывание, состоящее из двух или нескольких предложений. Текст бывает устный и письменный. Предложения в тексте стоят в определённом порядке и связаны между собой по смыслу. Они объединены одной темой и основной мыслью. Текст можно озаглавить.

Посмотрите, какие же признаки являются обязательными для текста.

Любой текст — это, прежде всего, связное высказывание. Связность текста проявляется в том, что каждое следующее предложение строится на базе предыдущего. Автор излагает свои мысли по порядку, а каждое новое предложение продолжает и развивает мысль предыдущего.Работать эта связь может так: из одного предложения берётся какая-либо информация и развивается в следующем предложении.

Например:Из-за туч выглянуло яркое летнее солнце. Оно осветило своими лучами промокшие улицы и дома.

Здесь слово «солнце» используется в первом предложении, а во втором его заменяет слово «оно». Благодаря этому предложения связаны и последовательно развивают одну и ту же тему. Чтобы два высказывания соединились друг с другом, в них должны повторяться какие-либо слова или речь в них должна идти об одном и том же объекте.

Благодаря этому предложения связаны и последовательно развивают одну и ту же тему. Чтобы два высказывания соединились друг с другом, в них должны повторяться какие-либо слова или речь в них должна идти об одном и том же объекте.

Наличие связности — важный признак текста.

Средствами связи в тексте являются различные языковые средства: замена близкими по смыслу словами, повторы, союзы, частицы, местоимения.

Например:

Во дворе выкопали колодец. Возле колодца поселилась лягушка. Она целыми днями сидела в тени колодца.

Первое и второе предложения связаны с помощью повтора слов: колодец — (возле) колодца. В третьем предложении слово «она» заменяет слово «лягушка» из второго предложения. Предложения как бы цепляются одно за другое, последующее подхватывает предыдущее.

Рассмотрите ещё один пример.

Леса служат для того, чтобы приносить здоровье нашей планете.Они не только являются гигантскими лабораториями, производящими кислород.

Перед нами текст, в котором раскрывается одна тема. Это еще один из признаков текста— целостность. Предложения связаны между собой с помощью слов «они», «их», которые заменяют слово «леса». В тексте есть начало и конец. Тема текста раскрыта. Это говорит о законченности (завершённости) текста.

Таким образом, вы заметили,что в тексте предложения должны развивать одну и ту же тему, быть связаны друг с другом при помощи различных языковых средств. Кроме того, текст обязательно должен быть завершён, тема в нём должна быть раскрыта полностью, должны быть начало и конец.

Сегодня на уроке вы узнали

Примеры и разбор решения заданий тренировочного модуля

Задание. Текст.

Выберите один правильный ответ.

ТЕКСТ состоит:

А) из предложений

Б) из звуков

В) из слов

Подсказка: вспомните, что такое текст

Правильный ответ:

А) из предложений

Задание. Последовательность предложений в тексте.

Последовательность предложений в тексте.

Укажите последовательность предложений

Два друга

__ Мальчики вместе решили задачу.

__ Юра решал задачу.

__ Пришел Слава.

__ Так Слава помог другу.

__ Задача была трудная.

Подсказка:предложения в тексте должныбыть выстроены в определённом порядке.

Правильный ответ:

Два друга

4Мальчики вместе решили задачу.

1Юра решал задачу.

3Пришел Слава.

5Так Слава помог другу.

2Задача была трудная.

Что такое текст

Текст – группа предложений, объединённых в одно целое темой и основной мыслью. Предложения в тексте связаны по смыслу и при помощи языковых средств связи (повтор, местоимения, синонимы и др.).

Тема – то, о чём говориться в тексте, часто отражена в его заголовке.

Основная мысль – обычно передаёт отношение автора к предмету речи, его оценку изображаемого. В художественном тексте часто используются предложения со значением оценки.

В абзаце выделяют зачин (начало), развитие мысли, конец (концовку).

Стилистика – наука, изучающая стили речи и употребление в них языковых средств.

Цель художественной речи – образное отражение действительности и эмоциональное воздействие на мысли и чувства читателя. Писатель мыслит образами. Анализируя действительность, он запечатляет жизнь в картинах, в образах людей, типичное раскрывает в индивидуальном и конкретном.

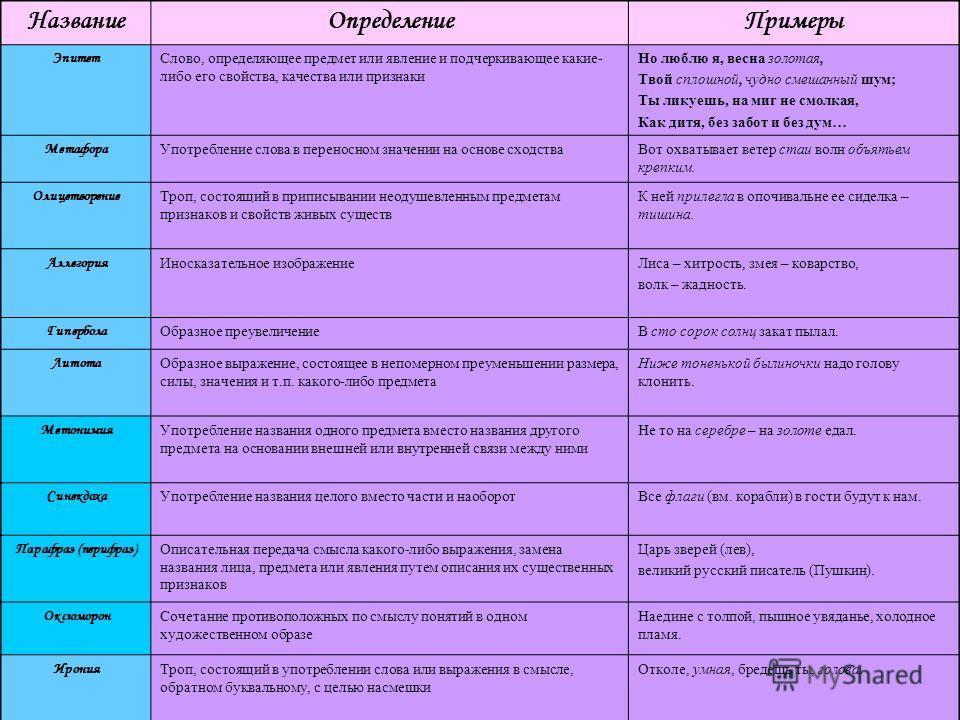

Стилистические черты – образность (с помощью слов, рисующих художественный образ картины), эмоциональность и экспрессивность (гиперболы, метафоры, олицетворения).

Соединение типов речи должно быть оправданным и должно определяться замыслом автора и основной мыслью высказывания.

Стили речи

Научный стиль. Р. С. — 1-много, о/о, сообщение + объяснение.

Р. С. — 1-много, о/о, сообщение + объяснение.

- Используется в научных трудах, докладах, лекциях, учебниках.

- Задача речи – сообщить сведения, имеющие познавательный характер.

- Высказывание обычно бывает:

- Точным

- Доказательным + термины.

- Обобщенным (о группе предметов)

- Отношения автора нет.

- Научное рассуждение часто встречается в научной литературе, где раскрываются какие-либо понятия, отвечающие на вопрос «Что это такое?» и начинающиеся с научного определения.

Деловой (официально) стиль. Р. С. – 1-много, О/о, сообщение + инструкция.

- Используется обычно в различных деловых бумагах, инструкциях, законодательных документах.

- Задача речи:

- Сообщить сведения из практической жизни. Которое поможет человеку что-то сделать.

- Дать точные указания, рекомендации.

- Высказывание обычно бывает:

- Официальным

- Точным

- Бесстрастным (лишенным эмоций)

- Используются книжные, официальные слова и выражения, существительные, образованные от глаголов и прилагательных с суффиксами ени, ани, ств, ость.

Публицистический стиль. Р. С. – 1-много, о/о, воздействие на массы + сообщение информации. (Публицистика – отрасль литературы, освещающая вопросы политики и общественной жизни.)

- Используется в общественно-политической сфере жизни: газеты, журналы, радио, ТВ. Это речь агитаторов, пропагандистов, журналистов, тех, кто обращается к народным массам.

- Задача речи:

- Сообщить информацию

- Воздействовать на массы

- Сформулировать определённое отношение к общественной жизни, гражданскую позицию.

- Высказывания бывают:

- Злободневными по теме

- Яркими, страстными, призывными

- Удачный заголовок

- Языковые средства и приёмы построения текста:

- Прямое обращение к читателю

- Фрагменты текста, в котором использован параллельный способ связи предложений

- Экспрессивный повтор и стандартная лексика

- Разные виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске

- Оформление важных для раскрытия основной мысли членов предложения как самостоятельных предложений

- Параллелизм в построении этих неполных предложений

- Ряды однородных членов без союзов или с повторяющимся союзом И

- Сочетание книжной и разговорной речи

- Прямые обращения к собеседнику

- Обратный порядок слов (инверсия)

- Риторические вопросы

Жанры публицистики

Жанр – вид литературного произведения

- Заметка (в газету)

- Краткое сообщение о каком-нибудь интересном факте или событии общественной жизни

- Цель сообщения – привлечь внимание к жизни общества; автор сознательно находится в тени

- Репортаж (живой рассказ очевидца о каком-либо событии общественной жизни).

- Задача автора репортажа: рассказать о событии так, чтобы слушатели или читатели увидели это на самом деле

- Сообщение о каком-либо процессе как процессеАвтор (личность) всегда присутствует, его отношение к событию всегда проявляется (радость, огорчение…)

Построение репортажа:

1. Зачин (описание состояния места действия, описание состояния окружающей среды – всё завит от авторского решения; должно быть динамичным (односоставные предложения, безглагольные конструкции), может начинаться с прямого обращения к читателю)

2. Центральная часть (тип речи повествования, так как идёт рассказ о событии). Обилие глаголов, кратких страдательных причастий

3. концовка (содержит оценку события, краткий вывод, к которому приходит автор и приводит читателя)

— лексика состоит из синтаксических конструкций (вопросительные предложения или их цель, восклицательные, обращения, вводные слова и предложения)

— темой репортажа может стать экскурсия по городу: знакомство с архитектурными памятниками, парками, улицами, историческими местами (тип речи – описание + фрагменты)

- Статья – «объясняющий» жанр

- задача статьи – привлечь внимание людей к какому-то важному вопросу, проблеме, убедить их в справедливости или ошибочности какой-нибудь мысли.

- Убедительность, доказательность, личная позиция автора.

- Построение: зачин – постановка проблемы, центральная часть – её раскрытие, аргументы, примеры, вывод – заключение, концовка. (Композиции как у репортажа)

- НО: по типу речи – проблемная статья – это рассуждение

- Внутри рассуждения могут быть другие типы речи (повествование, описание).

- Основная мысль (тезис) — аргументы (для связи аргументов с тезисом используются союзы, вводные слова) — вывод (вводные слова)

- задача статьи – привлечь внимание людей к какому-то важному вопросу, проблеме, убедить их в справедливости или ошибочности какой-нибудь мысли.

- Портретный очерк

- Тема очерка – общественно-значимый факт (событие – знание суть дела)

- Герой очерка – человек высоких моральных качеств, преобразующий жизнь, отдающий делу знания, опыт, силы.

- Речь идёт не только о работе, а о характере самого героя, интересах и увлечениях, взаимодействиях с другими людьмиСоставные части очерка

1. Описание внешности

2. Рассказ о его деле, профессии, творчестве

3. Отдельные факты биографии

4. Характер, речь

5. Эпизод (несколько), раскрывающий в герое главное.

Эпизод (несколько), раскрывающий в герое главное.

Художественная речь используется, если надо нарисовать словами, изобразить картину, передать читателю свои чувства.

Задача речи – воздействие.

Использование конкретных слов, помогающих автору нарисовать картину слов в переносном значении, создающих образ; эмоционально-оценочных слов, в которых раскрывается отношение автора к тому, что он описывает, экспрессивный повтор, местоимения, синонимы.

Описание – речь идёт об одновременных признаках.

Повествование – последовательность действий.

Рассуждение – говорится о причинах свойств или явлений.

Список использованной литературы

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://base.ed.ru

Что такое текст-повествование?

Сегодня мы поговорим о тексте-повествовании. Рассмотрим первый пример. Прочитаем текст:

Однажды подложили утке куриное яйцо. Вылупились птенцы. Повела их утка на пруд. Пошёл с ними и цыплёнок. Утята – в воду, и он за ними. Хорошо, что на берегу были ребята. Еле спасли цыплёнка.

Вылупились птенцы. Повела их утка на пруд. Пошёл с ними и цыплёнок. Утята – в воду, и он за ними. Хорошо, что на берегу были ребята. Еле спасли цыплёнка.

О чём рассказывается в тексте? В данном тексте рассказывается о том, как утке подложили куриное яйцо и что из этого вышло. Какой вопрос можно поставить к данному тексту? Можно задать вопрос что произошло? Перед нами текст-повествование.

Текст-повествование – это текст, в котором рассказывается о действиях кого-либо или чего-либо. К нему можно поставить общий вопрос что произошло?

Текст-повествование можно сравнить с кадрами фильма, которые следуют один за другим. Давайте рассмотрим, из каких частей состоит текст-повествование. В тексте-повествовании выделяют три части:

1. Начало

2. Основная часть

3. Заключение

Заключение

Рассмотрим особенности построения каждой части. Текст можно начать одним-двумя предложениями, где мы указываем, где, с кем, когда произошли события. Например:

Однажды летом мы с ребятами…

или

Это случилось ранней весной…

Основная часть включает в себя начало события, развитие события, окончание события. Для основной части характерны такие слова: внезапно, вдруг, затем, потом, наконец.

В заключительной части необходимо указать, чем закончилась история. Заключительная часть может состоять из одного предложения. Каждая часть текста-повествования пишется с красной строки.

Вы, наверное, думаете, что текст-повествование используется только для рассказов. Однако текст-повествование также может использоваться как:

1. инструкция;

2. письмо;

3. заметка;

4. сказка.

сказка.

вернуться на страницу «Русский язык 2 класс» >>>

Если Вам понравилось — поделитесь с друзьями :

Присоединяйтесь к нам в Facebook!

Разговорный русский — Real Language Club

Смотрите также:

Подготовка к экзаменам по русскому языку:

Мы рекомендуем:

Самое необходимое из теории:

Предлагаем пройти тесты онлайн:

Рекомендуемые статьи и видео:

Ещё статьи >>>

Русский язык с репетиторами онлайн

Практичные советы по изучению русского языка

Мы в соцсетях:как определить или сформулировать мысль, в каком предложении она выражена и задания для определения этого

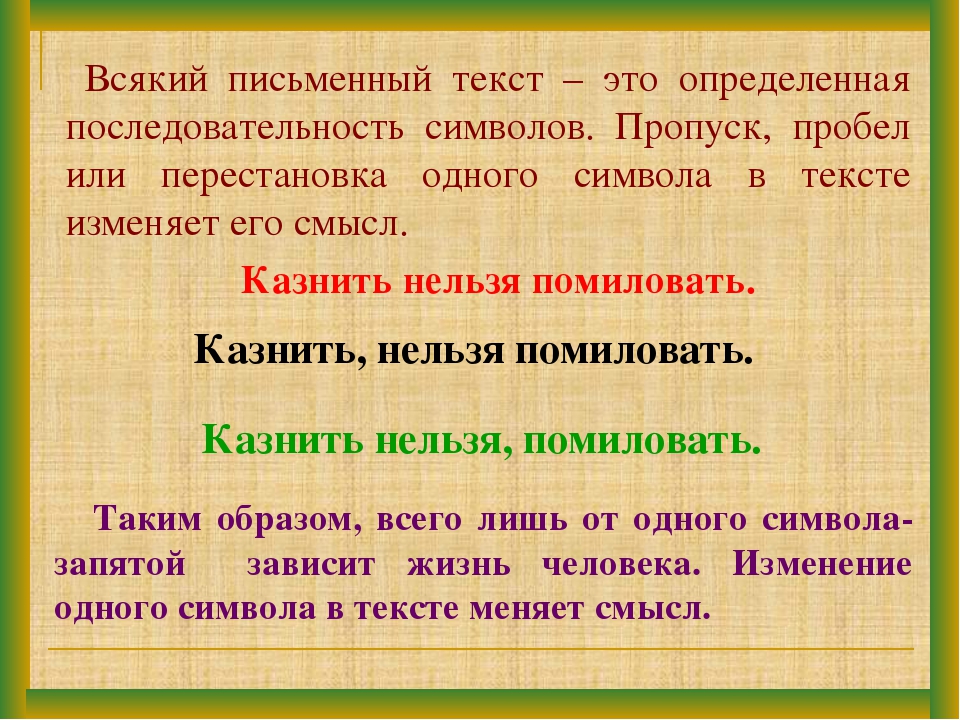

Понятие текста весьма расплывчато. Обычно его определяют как несколько предложений, связанных по смыслу. При этом бывают тексты, состоящие всего из одного предложения, а бывает так, что границы трудно определить: например, в интернете часто можно видеть в одном тексте ссылку на другой или на несколько других, а те, в свою очередь, тоже связаны с другими текстами.

Обычно его определяют как несколько предложений, связанных по смыслу. При этом бывают тексты, состоящие всего из одного предложения, а бывает так, что границы трудно определить: например, в интернете часто можно видеть в одном тексте ссылку на другой или на несколько других, а те, в свою очередь, тоже связаны с другими текстами.

Получается бесконечный лабиринт текстовых массивов, в каком-то смысле являющих собой единое целое, называемое гипертекстом. Тот же принцип можно проследить и в обычных бумажных книгах — словарях и энциклопедиях. В гипертексте заключено множество самых разных тем и мыслей.

Тема и основная мысль: связь и различие

Рассмотрим текст в его обычном, самом распространённом понимании — как совокупность нескольких предложений, связанных между собой по смыслу, — и попробуем ответить на вопрос: как определить тему и основную мысль текста?

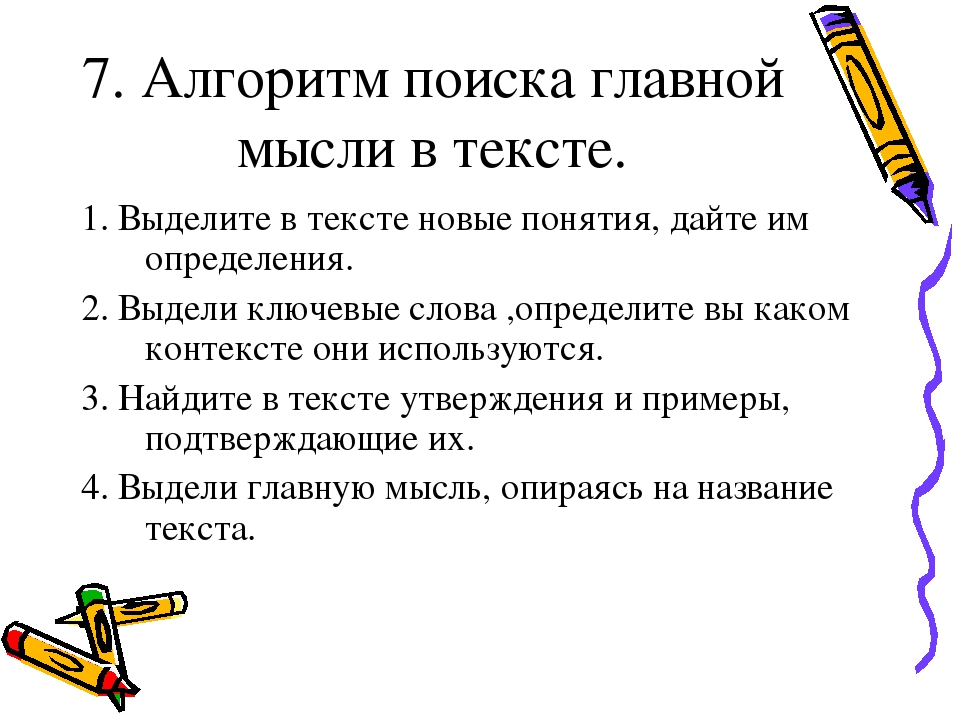

С определением темы, как правило, проблем не возникает: она лежит на поверхности. А вот главная мысль, заложенная автором, не всегда очевидна.

Эти два понятия образуют два разных уровня понимания текста: они оба определяют его содержание, но если тема обозначает проблему, то идея ее или развивает и подводит читателя к логическому выводу, или оставляет вопрос открытым, оставляя поле для обсуждения.

Тема

В любом законченном текстовом материале все предложения объединены общей темой. Единство обеспечивает его целостность, независимо от количества частей, на которые он может делиться. Тема задает содержание материала, при этом она может распадаться на ряд микротем, подчиненных ей, раскрывающих ее с разных сторон.

Основная мысль

Здесь речь идет об авторском послании, заключенном в тексте и лежащем в его основе.

Если тема сама по себе не выражает отношения автора к рассматриваемому вопросу, а просто обозначает область этого вопроса, то основной замысел уже передает авторскую оценку, его видение проблемы.

Не всегда главная мысль очевидна и однозначна: все зависит от того, как автор ее выражает, какие использует при этом языковые средства.

Например, в художественной литературе авторскую точку зрения может высказать один из персонажей, причем персонаж этот не обязательно главный.

Часто бывает так, что сама идея вообще не выражена конкретно — в таких случаях читатель либо полагается на собственное восприятие и делает выводы самостоятельно, либо прибегает к дополнительным источникам информации.

Идея, не выраженная однозначно, превращается в образную мысль эмоционально-обобщенного характера, что лишь приблизительно позволяет сформулировать ее в качестве отвлеченного суждения. Именно в таких случаях возникают различные и даже противоположные друг другу интерпретации материала.

Как определить тему текста

Определить тему — значит уяснить, о чем или о ком данный текст. Любой текстовый анализ, в том числе и определение темы, нужно начинать с его прочтения.

Вот несколько подсказок, по которым можно определить тему:

- Заголовок. Очень часто он отражает тему и содержание всего текста, особенно если это информационная, публицистическая или научная статья.

Бывает, что он заключает в себе и основную идею, но к этому мы вернемся позже. Что касается художественных текстов, то их названия, на первый взгляд, бывают очень далеки и от темы, и от идеи, и лишь после вдумчивого прочтения и глубокого анализа можно установить эту связь.

Бывает, что он заключает в себе и основную идею, но к этому мы вернемся позже. Что касается художественных текстов, то их названия, на первый взгляд, бывают очень далеки и от темы, и от идеи, и лишь после вдумчивого прочтения и глубокого анализа можно установить эту связь. - Подзаголовки. Они обычно отделяют друг от друга текстовые фрагменты, посвященные микротемам; при наличии подзаголовков, как правило, определить тему достаточно просто.

- Ключевые (опорные) слова и их синонимы. Любая тема имеет в своем арсенале определенный набор слов, характерных именно для нее. Это могут быть различные термины, например, медицинские, строительные, музыкальные и так далее. По ключевым словам легко определить тему информационных, публицистических или научных статей, но что касается художественных текстов — это удается не всегда, в таких случаях необходимо ознакомиться с содержанием.

Как выделить основную мысль

При работе с любой литературой очень важно уметь самостоятельно выделять одну или несколько основных идей, это помогает составить сжатое изложение текста и способствует лучшему усвоению информации.

Существует несколько инструментов и приемов, помогающих это сделать:

- Следование логической нити. Вдумчивое чтение материала позволит выстроить тема-рематическую цепь, вместе с автором проследить за развитием логики повествования. Поясним термины: тема — это то, что уже известно, а рема — это новая информация. Часто такое изучение логического развития текста — чередования тем и рем — подсказывает его основной смысл.

- Ключевые (опорные) слова и их синонимы. Как и в случае с определением темы, здесь могут помочь ключевые слова и словосочетания, несущие важную смысловую нагрузку.

- Подзаголовки и абзацы. Чтение подзаголовков часто само по себе позволяет выстроить логическую цепочку, расшифровать авторскую задумку. Наряду с подзаголовками в текстовом материале встречается деление на абзацы, помогающее разграничить смысловые части, выделить то, что автор считает нужным особо подчеркнуть.

- Связь с темой. Определение темы всегда предшествует выделению основной идеи текста, являясь первым этапом его понимания.

Уловив общую тематику и то, как именно раскрывает ее автор, можно установить основную мысль — своеобразный сплав темы с идеей. Только в таком неразрывном сочетании этих двух составляющих и возможна реализация авторского замысла, формирование авторской оценки.

Уловив общую тематику и то, как именно раскрывает ее автор, можно установить основную мысль — своеобразный сплав темы с идеей. Только в таком неразрывном сочетании этих двух составляющих и возможна реализация авторского замысла, формирование авторской оценки. - Анализ и синтез. Любой материал становится понятнее, если при его исследовании суметь соединить изучение отдельных деталей с оценкой общего плана, охватывающей объект целиком. Сочетание анализа и синтеза — необходимый этап, подводящий к итогам исследования материала.

Пошаговая инструкция

При определении темы и основной мысли следуйте таким правилам:

- Внимательно прочитайте весь текст, обращая внимание на его заголовок, подзаголовки и абзацы, отмечая ключевые слова.

- Постарайтесь ответить на вопрос: что интересует автора рассматриваемого текста? Что для него наиболее важно? Предмет изучения часто выносится в заголовок, но следует помнить, что заголовки не всегда прямо указывают на предмет, а бывают и метафорическими, и ассоциативными, и даже парадоксальными.

Поэтому не стоит опираться исключительно на смысл заголовка, выделяя основную мысль.

Поэтому не стоит опираться исключительно на смысл заголовка, выделяя основную мысль. - Определите задачу, которую поставил себе автор при написании текста. Попробуйте понять, что стремится донести автор до читателя. Вот несколько вариантов:

- автор хочет заострить внимание аудитории на актуальной проблеме;

- автор выражает своё субъективное отношение к вопросу;

- автор даёт описание какому-то событию, представляя вниманию читателя конкретную информацию.

- Подумайте, каковы отличительные черты авторского восприятия? С какой стороны освещаются проблемы? Какая позиция отличает авторскую точку зрения? Какую оценку дает автор событиям, явлениям, предметам? Ответы на эти вопросы помогут сформировать общую идею текста, а также цель повествования.

- Определившись с авторской позицией, предположите, почему она именно такова? Какие приводятся аргументы, факты, доказательства, подкрепляющие ее? На чем основана такая оценка?

- Отметьте языковые средства, призванные удержать внимание, заинтересовать читателя, убедить его в правильности суждений автора.

В зависимости от стиля, в котором подается материал, в тексте возможно наличие экспрессивных выражений и различных тропов, способствующих выражению отношения автора к предмету или явлению.

В зависимости от стиля, в котором подается материал, в тексте возможно наличие экспрессивных выражений и различных тропов, способствующих выражению отношения автора к предмету или явлению. - Проанализируйте авторские выводы. Они могут быть сформулированы в конкретной фразе или фразах, обычно в самом конце, реже — в начале повествования. Главная мысль может и не быть четко сформулирована, но цель всего текста — подвести к этой мысли читателя, поэтому попробуйте сделать самостоятельный вывод, достроив последнее звено логической цепи. При этом желательно держаться в рамках общего стиля и использовать те же речевые приёмы, которые применял автор в своей работе.

В последнем пункте могут быть варианты в зависимости от того, какова цель выявления основной мысли.

Если требуется анализ текста в рамках учебной программы, то выводы нужно стараться формулировать так, как это сделал бы сам автор.

Если же вам необходимо составить конспект для собственных целей, лучше записать суть материала своими словами, которые впоследствии помогут быстро восстановить в памяти прочитанное.

Источник: https://LivePosts.ru/articles/education-articles/books-education-articles/opredelenie-temy-i-osnovnoj-mysli-teksta

Что такое основная мысль текста и как ее определить

Чаще всего на уроках литературы, но порой и на русском языке встречаются задания, в которых учитель требует, чтобы ученики определили главную или основную мысль произведения.

Однако для нахождения правильного ответа, а соответственно, и получения хорошей оценки, ребята должны понимать, в чем заключается это задание. То есть что подразумевается под главной идеей произведения или его отдельного предложения.

Чтобы разобраться в этом вопросе максимально тщательно, прочтите статью. И вы узнаете, что такое основная мысль текста.

Что представляет собой текст

Совсем не обязательно текст должен быть объемным и состоять из нескольких простых, сложноподчиненных или сложносочиненных предложений. Существуют даже литературные произведения, в составе которых лишь одно емкое и понятное предложение.

Существуют даже литературные произведения, в составе которых лишь одно емкое и понятное предложение.

Да и оно само далеко не всегда представляет собой длинную конструкцию. Частенько в речи или на письме можно встретить такой ее вид, где вся необходимая информация будет передана единственным словом.

Тем не менее в каком виде ни был бы представлен рассказ, стихотворение или повседневный диалог, в нем непременно присутствует основная мысль текста.

Что такое связь предложений грамматически и по смыслу

В большинстве случаев мы сталкиваемся с текстами, в состав которых входит не одно, а целая группа предложений. Главное условие составления полноценного, логического, содержательного и интересного текста — это обязательная связь этих предложений грамматически и по смыслу:

- Грамматическая связь подразумевает зависимость форм слов текущего предложения с теми, что использовались в предыдущем и последующем. То есть предложения должны быть согласованы, как бы вытекать одно из другого.

- Связь предложений по смыслу означает, что весь текст связывают предложения и основная мысль (общая для всего текста), которая прослеживается в каждом из них.

Виды смысловой связи предложений в тексте

Итак, мы выяснили, что предложения должны быть связаны грамматически и по смыслу. Однако смысловую связь необходимо выстроить грамотно и логически. Для этого важно выучить следующую классификацию связи предложений в тексте или речи:

- Цепная — особенность построения текста в том, что каждое последующее предложение подробнее раскрывает содержание текущего. Например: Бурый медведь обитает в лесу. Лес — это то место, где эти животные сооружают себе берлоги, охотятся, выводят потомство. Медвежата с ранних лет учатся добывать себе еду, в этом им помогает мама медведица.

- Параллельная — характер данной связи иной, он подразумевает равноправие предложений (перечисление, сопоставление, противопоставление), а не «цепляние» одного за другое. Например: На улице стояла отличная погода, шел снег.

Мы с Васькой решили встретиться и отправиться кататься на санках с горы. Только когда мы с трудом забрались на вершину, и я уже готовился наперегонки съехать вниз, друг струсил. Затея провалилась, а настроение было испорчено.

Мы с Васькой решили встретиться и отправиться кататься на санках с горы. Только когда мы с трудом забрались на вершину, и я уже готовился наперегонки съехать вниз, друг струсил. Затея провалилась, а настроение было испорчено.

Таким образом, для того чтобы понять, что такое основная мысль текста, следует вникать в содержание и производить мысленный анализ каждого предложения.

Тема и главная мысль текста

Органично вписать предложения в текст помогают дополнительные части речи. Например, можно использовать союзы, частицы, вводные слова, местоимения и т. п. Ведь именно они придают живость, яркость и насыщенность сухой констатации фактов.

Правильное (по смыслу и грамматически) построение предложений как раз и служит для формирования главной мысли и, следовательно, темы текста.

Тема — это направленность произведения, проблема, что поднимается в нем, его суть. Она определяет, каково повествование, содержание текста. Нередко выражена непосредственно в заголовке.

Основная (главная) мысль — посыл автора к читателям, того, что он хотел передать людям, миру с помощью своего произведения. Может выражаться в заголовке или в одном из предложений текста, но чаще ее необходимо «выудить» самостоятельно, внимательно прочитав весь текст.

Почему важно уметь извлекать главную мысль из произведений

Помните присказку, которая звучала в известном произведении Александра Сергеевича Пушкина, что ваши родители и бабушки с дедушками наверняка читали вам в детстве? Если нет, то вот какова она: «Сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок!».

Позже это выражение стало крылатой фразой, относящейся практически ко всем детским историям, описанным в книжках. Да и ко многим взрослым произведениям тоже. Ведь «урок» — это совокупность темы и главной мысли любого произведения. То, что оказывает на нас определенное воспитательное влияние.

Однако чтобы уловить этот самый намек, следует разобраться, что предполагает основная мысль сказки. Иначе говоря, научиться самостоятельному определению темы и главной мысли текста.

Иначе говоря, научиться самостоятельному определению темы и главной мысли текста.

Как научиться выделять основную мысль

Для того чтобы правильно выявить идею произведения, следует помнить о следующих аспектах, которыми важно руководствоваться при чтении любого текста:

- Следить за течением повествования, развитием событий и логики.

- Обращать внимания на заголовки (они могут быть метафорическими или ассоциативными) и ключевые слова, которые на протяжении текста чередуются синонимами.

- По мере чтения анализируйте, что является важным для автора, на какие моменты он делает больший акцент.

- Определив главную мысль или позицию автора, найдите в тексте, какие доказательства он приводит, чем объясняет свою точку зрения.

- После прочтения произведения попытайтесь привести из текста или сформулировать самостоятельно вывод повествования.

Помните: понять, что такое основная мысль текста, поможет соблюдение вышеописанных критериев оценки, а также сочетание синтеза и анализа как всего текста, так и отдельных его деталей.

Источник: https://www.syl.ru/article/368256/chto-takoe-osnovnaya-myisl-teksta-i-kak-ee-opredelit

Тема, идея, основная мысль, проблема текста, позиция автора… В чём разница?

Столько терминов, и в заданиях частенько просят найти то один, то другой, то несколько… В чем разница между ними – сейчас, кратко, доступно.

И первым термином для нас является тема текста. Она первая, потому что без нее текстов не бывает, абсолютно любой, даже самый маленький текст имеет тему. О чём басня И. А.

Крылова «Ворона и лисица»? Вы подумаете примерно: «О лисице, которая перехитрила ворону, оказавшуюся падкой на лесть». Или кратко: «Собственно, о вороне и лисице». Верно, замечательно! Это тема басни.

Другой пример – мама у сына спрашивает, что рассказывала учительница в этот день на литературе, а сын отвечает: «Да что-то о Лермонтове». Вот это «что-то о Лермонтове» – тема устной лекции учительницы.

То есть, как понятно из выше приведенных примеров, тема – это то, о чём текст. Она может быть широкой: «М.Ю. Лермонтов», «Творчество М.Ю. Лермонтова» – или узкой: «Юность М.Ю. Лермонтова», «Стихотворение «Парус» М.Ю. Лермонтова» и т.п. (слишком много Лермонтова здесь). Часто тема выносится в заглавие.

Она может быть широкой: «М.Ю. Лермонтов», «Творчество М.Ю. Лермонтова» – или узкой: «Юность М.Ю. Лермонтова», «Стихотворение «Парус» М.Ю. Лермонтова» и т.п. (слишком много Лермонтова здесь). Часто тема выносится в заглавие.

Проблема в тексте – это какой-то вопрос, значимый для автора и даже общества. Чтобы ее выделить, надо постараться понять, что в затронутой теме волнует автора, что он хочет обсудить.

Учитывайте, что в тексте может рассматриваться несколько вопросов, но самый главный из них будет являться основной проблемой текста. И да, бывают тексты без проблемы.

Например, понравился писателю осенний лес и в тексте описаны березки, листочки, грибочки, красота природы и ВСЁ (нет рассуждений об увядании и старости или загрязнении окружающей среды или чего-то еще проблемного). На экзаменах беспроблемных текстов не встретится.

Теперь об идее. Она же основная мысль.

Да, в одном задании найти идею и основную мысль вас не попросят, только что-то одно =) Это главная обобщающая мысль текста, можно сказать, это ответ на поставленный автором вопрос.

Это основа авторской позиции. Это то, зачем автор написал текст, что он хотел донести до читателя. В принципе, до 9 класса термины «основная мысль» и «позиция автора» не разделяются.

Из идеи и эмоционально-нравственной оценки того, о чём говорится в тексте, складывается авторская позиция.

Это мнение писателя по поставленной проблеме, раскрывающееся через всю систему речевого произведения (языковые и образные средства).

Позиция автора далеко не всегда явно написана, бывает её нужно искать, через комплексный анализ (однако в текстах на экзаменах она выделяется легко).

Вот и всё на сегодня. Спасибо дочитавшим) Ставьте лайк и подписывайтесь, если интересны мои материалы по русскому языку)

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5beaf32cd9e6c600aa2ccfb9/5c153818f3b33900a9e5a48a

Что такое главная тема и мысль текста

В данной статье вы ознакомитесь с тем, что такое главная тема и мысль. Вы научитесь определять и выделять важные детали.

Главная мысль текста это то, что автор хочет донести до читателя. Мысль бывает спрятана в произведении, и чтобы ее понять люди порой читают целую трилогию.

В школе на уроках часто дают задание определить мысль текста, вынести какой – то урок, но этому тоже надо учиться. Чтобы понять, какие чувства вложил автор в свое произведение нужно ознакомиться с биографией автора.

Для полного понимания текста следует прочитать и критические статьи. Не всем дано с первого раза вникать в суть вещей и замечать важные детали. Не нужно расстраиваться и отчаиваться, можно просто перечитать книгу.

Чтобы текст выглядел гармонично и затягивал читателя, авторы используют различные средства выразительности, части речи. Конечно же, больше всего затягивает читателя уникальность текста.

Почти все люди любят классику, а те, кто не любит, уважают. Уважать классику можно за ее неповторимость, раньше не было интернета и развитых технологий, каждый писатель писал по своему и создавал свой особенный стиль.

Правильное построение текста и предложений это залог успешного формирования темы и мысли. Тема текста – это то, что хочет сказать или выразить писатель своим произведением.

Бывает такое, что мы читаем заголовок или эпиграф и даже представить себе не можем как это связано с содержанием, но в последней странице мы откроем для себя всю скрытую суть.

Что нужно, чтобы научиться определять главную мысль текста? Есть несколько простых советов для новичков в этом деле.

Первое, и самое главное – читать вдумчиво и внимательно, обращая внимания на имена героев, на даты, места, ключевые фразы. Можно выписывать главную информацию и цитаты, это полезно для запоминания произведения.

Также нужно обращать внимание на эпиграфы и заголовки, они несут в себе смысловую нагрузку.

Задайте себе вопрос, на чем сконцентрировал внимание автор? Следите за описанием деталей. Иногда писатель может высказывать об обыденных вещах непонятные мысли, но это только первоначально.

Иногда писатель может высказывать об обыденных вещах непонятные мысли, но это только первоначально.

После каждой главы пересказывайте прочитанное, таки образом в голове происходит анализ. Очень полезно порассуждать о произведении с друзьями, которые также его читали, только в споре рождается истина, значит можно и поспорить о написанном.

Чтобы подойти к анализу произведения серьезно, нужно понять стиль, речевые обороты, язык автора.

Чтобы обратить внимание на читателя в тексте должны быть повторы, нужно их запоминать или выписывать, все самое главное в деталях.

В работах классиков: Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, М. А. Булгакова мысль текста заключена в названии. Из названия “Война и Мир” мы уже можем представить о чем будет идти речь.

Конечно глубина мысли – это война среди классов, но и поверхностное восприятие нас не подвело.

“Преступление и наказание” – название, говорящее за себя. Да, за преступление Раскольников получила наказание, но не физическое, а больше моральное.

Да, за преступление Раскольников получила наказание, но не физическое, а больше моральное.

В романе “Мастер и Маргарита” рассказывается не только о жизни Мастера с Маргаритой, но и о демонах Маргариты и Рассказе Мастера. В каждом названии есть ключ к разгадке главной мысли.

Но чтобы понять ее, нужно приложить не мало усилий. Давайте ознакомимся и с тем, что такое средства выразительности, и зачем они нужны. Существует несколько типов средств выразительности:

- Синтаксические

- Фонетические

- Лексические

К фонетике относится анафора и эпифора, они используются в стихотворениях, для передачи звуков, или музыки. Тропы – это слова и фразы в переносном значении, они заставляют задуматься и создают образы. К тропам относится:

- Олицетворение – когда неживые предметы или явления наделяются признаками живых существ

- Метафора – переносное значение

- Гипербола – сильное преувеличение, несвойственное предмету, противоположность гиперболе – литота, это преуменьшение

Также в литературе есть стилистические фигуры, такие как градация (расположение схожих по смыслу слов в порядке убывание или увеличения важности), оксюморон (намеренное слияние противоречий), риторические вопросы (используются для усиления мысли или чтобы заставить читателя задуматься).

Чтобы разобраться во всех литературных приемах и стилях потребуется много времени, но после этого вы будете настоящим профессионалом и смело сможете рассуждать о произведениях, выделять главную мысль и тему текста.

Это поможет в написании собственных статей или произведений, расширит кругозор и в целом будет полезно для общего развития.

Желаем вам удачи в постижении новых вершин и расширении границ познания. Каждому по силам понимать литературу.

Источник: https://web-informs.ru/chto-takoe-glavnaya-tema-i-mysl-teksta/

Определить и записать основную мысль текста автоматически онлайн. Текстовод

{{ info }}

{{ idea }}

Определить Новый текст {{ infoService }}Сервис выбирает самые важные предложения из текста.

Основная мысль текста — это то самое главное, что автор хотел донести своему читателю.

Во время работы с литературой просто необходимо иметь способность определять основную мысль.

Когда вы работаете с гипертекстами, бывает очень непросто выделить главную мысль, заложенную рассказчиком.

Наша программа направлена на упрощение данного вида работы.

Для кого этот онлайн — сервис?

- Школьникам и студентам. На протяжении всего обучения в школе задают такие упражнения. Также, подобные задания есть в ЕГЭ. Уметь находить главный смысл текста приводит к наилучшему запоминанию информации.

- Людям, работающим с большим объёмом текстов. Наш алгоритм позволяет снизить время на чтение, тем самым увеличив производительность труда.

Воспользоваться сервисом очень просто.

Скопируйте ваш текст в буфер обмена и затем вставьте в рабочее окно данной программы.

Нажмите кнопку Определить.

Сервис автоматически определяет и записывает основную мысль текста.

Как это работает?

- Программа считывает ваш текст.

- Потом сервис анализирует ключевые слова и словосочетания, а также, их синонимы. Ключевые слова повторяются в тексте много раз. Это основополагающий момент, т. к. «ключевики» несут главную мысль любого текста.

- Далее алгоритм изучает подзаголовки и абзацы. Разделяя текст на абзацы, автор создаёт микротемы. Таким образом дифференцируются смысловые, важные для него части, раскрывающие тему.

- Затем происходит исследование логической цепочки. Программа прослеживает развитие логики повествования на протяжении всего текста. Данная операция очень важна для выявления основного посыла текста.

- Если вместе с текстом вы ввели и его название — это упрощает работу сервиса. Ведь название текста — это, вероятно, часть главной мысли всего текста. Хотя заголовки бывают метафорическими, парадоксальными и ассоциативными.

Ориентировочно, на каждые 5000 символов вы получаете 1 предложение.

Ограничения по количеству символов:

- гости сайта имеют право на единовременное использование 10-ти тысяч символов,

- зарегистрированные пользователи могут одномоментно проверить 15 тысяч символов.

- для счастливых обладателей PRO- версии доступны 200 тысяч знаков, а также отключение рекламы и отдельная очередь. Пополните баланс перед для использования данной версии.

Как определить и проанализировать структуру текста — видео и стенограмма урока

Анализ структуры текста

Хорошо, теперь вы знаете, что каждый фрагмент текста имеет определенную структуру … что теперь? Что ж, теперь вы должны научиться определять и анализировать различные структуры. Короче говоря, вам нужно уметь распознавать тип текстовой структуры и исследовать ее, чтобы лучше понять ее значение. Допустим, вы читаете много разных текстов на тему гражданской войны. Каждый из них будет использовать определенную структуру для достижения различных целей. Начнем с рассмотрения некоторых примеров распространенных текстовых структур.

Начнем с рассмотрения некоторых примеров распространенных текстовых структур.

Хронологический

Начнем с хронологического порядка , который представляет собой текст, который записывается в определенной последовательности или во времени. Вы можете идентифицировать эту структуру, ища четкое начало, середину и конец, встречающиеся на определенной временной шкале. Хронологический порядок используется почти во всей художественной литературе .

Вымышленный текст на тему гражданской войны, в котором используется хронологический порядок, — это роман « Унесенные ветром» .В романе рассказывается история юной красавицы Скарлетт О’Хара, жившей на юге в довоенное время, в годы войны и, наконец, через несколько лет после войны. История следует определенной временной шкале с четким началом, серединой и концом.

Для анализа этого типа текстовой структуры поищите, как автор может манипулировать временной шкалой, чтобы добиться определенного эффекта на читателя. Можно использовать ретроспективные кадры или историю в рассказе, чтобы раскрыть важные детали в определенный момент.Например, чтобы подчеркнуть эмоциональное воздействие, автор, пишущий трагедию, может раскрыть только важную деталь в конце романа, которая обрекает главного героя. Помните об этих манипуляциях со временем при чтении текста в хронологическом порядке.

Можно использовать ретроспективные кадры или историю в рассказе, чтобы раскрыть важные детали в определенный момент.Например, чтобы подчеркнуть эмоциональное воздействие, автор, пишущий трагедию, может раскрыть только важную деталь в конце романа, которая обрекает главного героя. Помните об этих манипуляциях со временем при чтении текста в хронологическом порядке.

Причина и следствие

Следующий тип текстовой структуры — причина и следствие . Эта структура в основном используется в документальной литературе или написании реальных событий. Причина — это действие или событие, которое происходит, а эффект — результат или следствие этого действия.Например, по теме Гражданской войны примером причины и следствия может быть статья в учебнике, в которой обсуждаются причины или события, которые привели к войне. Тогда результатом могут быть конкретные битвы, битвы и смерть или просто сама война.

Ищите определенные действия или события, чтобы идентифицировать эту структуру. Обычно причина и следствие охватывают несколько действий, которые имеют различные последствия. С другой стороны, может быть одно событие с несколькими результатами.Создание наглядного пособия поможет вам проанализировать тексты в этой структуре. Например, диаграмма с причинами с одной стороны и следствиями с другой поможет вам увидеть любые связи или отношения между идеями.

Обычно причина и следствие охватывают несколько действий, которые имеют различные последствия. С другой стороны, может быть одно событие с несколькими результатами.Создание наглядного пособия поможет вам проанализировать тексты в этой структуре. Например, диаграмма с причинами с одной стороны и следствиями с другой поможет вам увидеть любые связи или отношения между идеями.

Проблема и решение

Следующая структура — это проблема и решение , где проблема — это негативная ситуация, которую необходимо преодолеть, а решение — это метод устранения проблемы. Чтобы идентифицировать эту структуру, определите, есть ли одна серьезная проблема, которую необходимо исправить.Обычно автор описывает проблему, а затем продолжает писать о возможных решениях. Статья с описанием проблем, с которыми армия Союза столкнулась во время гражданской войны, и того, как они их решали, является примером проблемы и решения.

Анализируя тексты проблем и решений, обязательно отметьте все возможные решения и любые авторские предубеждения. Иногда эти тексты будут убедительными, аргументируя их в пользу конкретного решения по сравнению с другими. Обращение к этой предвзятости поможет вам лучше понять цель и послание автора.

Иногда эти тексты будут убедительными, аргументируя их в пользу конкретного решения по сравнению с другими. Обращение к этой предвзятости поможет вам лучше понять цель и послание автора.

Сравнить и сопоставить

Наша следующая структура — сравнить и сопоставить . Сравнение указывает на сходство между двумя вещами, в то время как , противопоставляя , означает отмечать различия. Найдите автора, который изложит две основные идеи или концепции, а затем объяснит сходства и различия. Письмо, в котором сравнивается Гражданская война в США с войной во Франции, современной Сирии или другой стране, было бы примером сравнения и противопоставления.

Описание и инструкции

Наши последние типы текстовой структуры — это описание и указания . Описание — это текст, который дает описание или характеристики чего-либо. Указания — это инструкции о том, как выполнить конкретную задачу. Статья в энциклопедии о гражданской войне является примером описательного текста. Примером указаний могут быть инструкции о том, как заряжать и стрелять из мушкета времен Гражданской войны.

Примером указаний могут быть инструкции о том, как заряжать и стрелять из мушкета времен Гражданской войны.

Каждый из них довольно легко идентифицировать.Если в тексте, который вы читаете, есть одна основная тема и объясняются различные аспекты этой темы, то он носит описательный характер. С другой стороны, если в тексте есть пронумерованные шаги, которые нужно выполнить, то это набор указаний.

Для анализа описания самое важное действие — это отметить все важные детали. Полезно создать маркированный список или веб-сайт. Для направлений не требуется большого анализа. Цель состоит в том, чтобы избежать путаницы с помощью четких и подробных шагов.

Краткое содержание урока

Чтобы повторить, структура текста — это метод организации текста.Без определенного стиля организации письмо может не достичь своей цели и быть неправильно понятым читателем. Вот некоторые общие текстовые структуры:

- Хронологический , который представляет собой текст, записанный в последовательности или порядке времени

- Причина и следствие , который представляет собой текст, описывающий действия событий с конкретными результатами или последствиями

- Проблема и решение , который представляет собой текст, описывающий негативную ситуацию и методы решения проблемы

- Сравните и сопоставьте , который представляет собой текст, описывающий сходства и различия между двумя вещами

- Описание , который представляет собой текст, объясняющий все важные характеристики и особенности темы

- Указания , который представляет собой поэтапный текст, написанный для выполнения конкретной задачи

Знать эти типы текстовой структуры, чтобы помочь вам лучше понимать все виды письма.

Текстовая структура | Классные стратегии

Классные стратегии

Фон

Текстовая структура относится к тому, как организована информация в письменном тексте. Эта стратегия помогает студентам понять, что текст может представлять основную идею и детали; причина, а затем ее следствия; и / или разные взгляды на тему. Обучение студентов распознаванию общих текстовых структур может помочь студентам контролировать свое понимание.

Преимущества

Учителя могут использовать эту стратегию со всем классом, небольшими группами или индивидуально.Студенты учатся определять и анализировать текстовые структуры, что помогает студентам ориентироваться в различных структурах, представленных в документальной и художественной литературе. В качестве последующего шага, когда студенты пишут абзацы, которые следуют обычным текстовым структурам, они помогают учащимся распознавать эти текстовые структуры при чтении.

Создание и использование стратегии

Для создания стратегии структуры текста учителя должны:

- Выберите назначенное чтение и представьте текст учащимся.

- Представьте идею, что тексты имеют организационные шаблоны, называемые текстовыми структурами.

- Введите следующие общие текстовые структуры (более подробную информацию см. В таблице ниже):

- описание, Последовательность

- ,

- проблема и решение,

- причинно-следственная связь и

- сравнить и противопоставить.

- Представьте и смоделируйте с помощью графического органайзера структуру текста.

Чтобы использовать стратегию структуры текста, учителя должны:

- Показать примеры абзацев, соответствующих каждой текстовой структуре.

- Изучите тематические предложения, которые подсказывают читателю определенную структуру.

- Смоделируйте написание абзаца, использующего определенную текстовую структуру.

- Попросите учащихся попробовать написать абзацы, соответствующие определенной структуре текста.

- Попросите учащихся нарисовать эти структуры с помощью графического органайзера.

Примеры

Таблица адаптирована из http://forpd.ucf.edu/strategies/strattextstructure.html

| Структура текста | Определение / пример | Органайзер |

|---|---|---|

| Описание | Этот тип текстовой структуры содержит подробное описание чего-либо, чтобы дать читателю мысленную картину. ПРИМЕР: Книга может рассказать все о китах или описать географию конкретного региона. | Описательный образец [pdf] Описание качеств |

| Причина и следствие | Эта структура представляет причинно-следственную связь между определенным событием, идеей или концепцией и последующими событиями, идеями или концепцией. ПРИМЕР: Можно описать погодные условия, которые объясняют, почему произошла сильная метель. | Причинно-следственная модель [pdf] Процесс / Причина и Следствие |

| Сравнение / контраст | Этот тип текста исследует сходства и различия между двумя или более людьми, событиями, концепциями, идеями и т. Д. Д.ПРИМЕР: Книга о Древней Греции может объяснить, чем спартанские женщины отличались от афинских женщин. | Сравнение / контраст |

| Порядок / последовательность | Эта структура текста дает читателям хронологию событий или список шагов процедуры. ПРИМЕР: В книге об американской революции могут быть перечислены события, приведшие к войне. В другой книге можно описать этапы добычи синих крабов. | Шаблон последовательности [pdf] Хронологическая последовательность |

| Решение проблемы | Структура этого типа ставит проблему или проблемы, объясняет решение, а затем обсуждает эффекты решения. ПРИМЕР: Щелкните здесь, чтобы просмотреть пример текстовой структуры «Проблема-Решение» | Организатор решения проблем |

Другие примеры стратегий структуры текста можно найти по следующим ссылкам:

Цитаты исследований

Диксон, С. В., Симмонс Д. К. и Каминуи Э. Дж. (1995). Организация текста и ее отношение к пониманию прочитанного: синтез исследования. Юджин, Орегон: Национальный центр по совершенствованию инструментов преподавателей. Получено 26 марта 2008 г. с сайта http://idea.uoregon.edu/~ncite/documents/techrep/tech27.html

В., Симмонс Д. К. и Каминуи Э. Дж. (1995). Организация текста и ее отношение к пониманию прочитанного: синтез исследования. Юджин, Орегон: Национальный центр по совершенствованию инструментов преподавателей. Получено 26 марта 2008 г. с сайта http://idea.uoregon.edu/~ncite/documents/techrep/tech27.html

Даймок, С. (2005). Обучение осознанию структуры пояснительного текста. Учитель чтения, 59 (2), 177-181.

Симонсен, С. (1996). Определение и обучение текстовых структур в классах области содержимого.В Д. Лаппе, Дж. Флуде и Н. Фарнане (редакторы), Область содержания: чтение и обучение: учебные стратегии (2-е изд.). Нидхэм-Хайтс, Массачусетс: Аллин и Бэкон.

AUTOMATIC READABILITY CHECKER, бесплатный калькулятор согласования формул удобочитаемости

Наша автоматическая считываемость Checker берет образец вашего письма и подсчитывает количество предложения, слова, слоги и символы в вашем образце. Наша программа занимает вывод этих чисел и вставляет их в семь популярных удобочитаемых формулы. Эти формулы удобочитаемости (см. Ниже) позволят вам узнать

уровень и класс вашего текста и поможет вам определить, может ли ваша аудитория

прочтите ваше письмо.

Эти формулы удобочитаемости (см. Ниже) позволят вам узнать

уровень и класс вашего текста и поможет вам определить, может ли ваша аудитория

прочтите ваше письмо.( Примечание: У нас также есть отдельная читаемость инструменты для расчета уровней обучения с помощью Fry Graph, Raygor Estimate Graph, Формула Spache и Новая формула Дейла-Чалла расположены здесь: Бесплатно Калькуляторы читаемости и текстовые инструменты).

Направления : Вставить

образец текста и нажмите «ПРОВЕРИТЬ ЧТЕНИЕ ТЕКСТА.»Достаточный размер выборки

состоит из 4-5 полных предложений; примерно 200 — 600 слов. Для большего

тексты, такие как книги, руководства или диссертации, берут 1-2 размера выборки из

каждую главу. (Примечание. Мы ограничиваем размер выборки до 3000 слов. Размер выборки превышает

3К слов усечены.)

Наш инструмент также поможет вам определить уровень обучения для вашего

текст.

Наш инструмент также поможет вам определить уровень обучения для вашего

текст. 1. Формула Flesch Reading Ease выведет число от 0 до 100 — более высокий балл указывает на более легкое чтение. В среднем документ имеет оценку Flesch Reading Ease от 6 до 70. Как правило эмпирически, баллы 90-100 понятны среднему 5-класснику. Учащиеся 8 и 9 классов могут понимать документы с оценкой 60-70 ; а выпускники колледжей могут понимать документы с оценкой 0-30 .

2. В Flesch-Kincaid Grade Level выводит уровень школьного образования США; это указывает, что средний учащийся этого класса может читать текст. Для Например, оценка 7,4 означает, что текст понимает средний ученица 7 класса.

3.

В

Шкала тумана (формула Gunning FOG) аналогична шкале Флеша в том, что

он сравнивает слоги и длину предложений. Туман

оценка 5 читаема, 10 — сложно, 15 — сложно, 20 — очень

трудный. Судя по названию, слова «туманный» — это слова, содержащие 3 или более слогов.

4. В Индекс SMOG выводит уровень школьного образования США; это указывает на средний ученик этого класса может читать текст. Например, оценка 7.4 означает, что текст понимает средний ученик 7-го класса.

5. Индекс Коулмана-Лиау использует символы вместо слогов в слове и длина предложения.Эта формула выведет оценку. Например, 10,6 означает Ваш текст подходит для учащихся 10-11 классов средней школы.

6. Автоматизированный Индекс читабельности выводит число, которое приблизительно соответствует уровню обучения. необходимо осмыслить текст. Например, если ARI выводит число 3, он означает, что учащиеся 3-го класса (в возрасте 8–9 лет) должны уметь понимать текст.

7.

Linsear

Write Formula — это формула удобочитаемости английского текста, изначально

разработан для ВВС США, чтобы помочь им рассчитать

читаемость их технических руководств.Формула записи Linsear специально

предназначен для расчета уровня обучения в США образца текста на основе

длина предложения и количество используемых слов, содержащих три или более

слоги.

В поисках основной идеи | Колумбийский колледж

Основная идея абзаца — это сообщение автора по теме. Часто это выражается прямо или может подразумеваться.

Где основные идеи?

Легко определить основную идею, которая прямо выражена в тексте.Часто встречаются основные идеи:

- в начале пп. Первое предложение часто объясняет тему, обсуждаемую в отрывке.

- в заключительных предложениях абзаца. Основная идея может быть выражена в виде обобщения информации в абзаце, а также ссылки на информацию в следующем абзаце.

Не всегда четко сформулирована основная идея. Сложнее определить основную идею, когда она подразумевается или подразумевается.Это может подразумеваться другими словами в абзаце. Подразумеваемую основную идею можно найти несколькими способами.

- Несколько предложений в абзаце могут подразумевать основную идею, вводя факты по теме перед ее фактическим изложением.

- Подразумеваемые идеи могут быть извлечены из фактов, причин или примеров, которые дают подсказки или предложения относительно основной идеи. Эти подсказки будут подсказками, которые помогут вам раскрыть основную идею выделенного текста.

- Попробуйте следующий отрывок, чтобы понять, сможете ли вы уловить основную идею.

«Для многих родителей плач младенца может быть главным образом раздражением, особенно если он продолжается в течение длительного времени. Но плач выполняет важные функции как для ребенка, так и для родителей. Для ребенка плач помогает улучшить емкость легких и дыхательная система. Возможно, более важно то, что крик служит сигналом бедствия. Когда младенцы плачут, они указывают на то, что они голодны или испытывают боль, и это важная информация для родителей ».

Используйте подсказки ниже, чтобы определить правильную основную идею этого абзаца.

После прочтения абзаца спросите: «Что автор делает в этом отрывке?»

Задайте следующие вопросы:

- Кто — Этот отрывок обсуждает человека или группу людей?

- Когда — Информация содержит ссылку на время?

- Где — текст называет место?

- Почему — Вы находите причину или объяснение тому, что произошло?

- Как — указывает ли эта информация на метод или теорию?

Как определить, правильно ли я выбрал основную идею абзаца?

Если вы можете резюмировать информацию в отрывке своими словами, вы усвоили правильную основную идею. Для достижения этой цели попробуйте выполнить перечисленные ниже шаги после прочтения небольшого раздела учебника.

Для достижения этой цели попробуйте выполнить перечисленные ниже шаги после прочтения небольшого раздела учебника.

- Напишите краткое содержание прочитанного своими словами.

- Согласуется ли ваше резюме с этой общей темой?

- Содержит ли ваше резюме те же идеи, высказанные автором?

- Не могли бы вы написать заголовок (или подзаголовок учебника), который выразил бы ваше резюме менее чем в пяти словах?

Если вы можете перефразировать свой выбор тематического предложения в вопрос, а затем определить, отвечает ли отрывок на ваш вопрос, значит, вы успешно выбрали основную идею.

Проведение студентов по пояснительному тексту с помощью текстовых прогулок

Список литературы

Щелкните ссылку «Ссылки» выше, чтобы скрыть эти ссылки.

Клэй, М. (1991). Представляем новый сборник рассказов юным читателям. Учитель чтения , 45 (4), 264-273. DOI: 10.1598 / RT.45.4.2

Fountas, I. C., & Pinnell, G.S. (1996). Чтение под руководством: Хорошее первое обучение для всех детей . Портсмут, Нью-Хэмпшир: Хайнеманн.

C., & Pinnell, G.S. (1996). Чтение под руководством: Хорошее первое обучение для всех детей . Портсмут, Нью-Хэмпшир: Хайнеманн.

Хониг, Б., Даймонд, Л., и Гутлон, Л. (2000). Обучение чтению: Справочник для детского сада — восьмой класс . Новато, Калифорния: Арена.

Келли, М.Дж., и Клаузен-Грейс, Н. (2007). Понимание не должно молчать: от обучения стратегии к самостоятельности ученика . Ньюарк, Делавэр: Международная ассоциация чтения.

Келли, М.Дж., и Клаузен-Грейс, Н. (2008). От прогулки по картинке к переходу по тексту: руководство студентами к предварительному предварительному просмотру информационного текста. Журнал области содержимого , 7 (1), 9-31.

Кибби, М.В. (1995). Организация и обучение вещам и словам, которые их обозначают. Журнал по грамотности подростков и взрослых , 39 (3), 208-233.

Люблинер, С. (2001). Практическое руководство по взаимному обучению . Ботелл, Вашингтон: Группа Райт.

Nagy, W.E., & Scott, J.A. (2004). Словарный процесс. В R.B. Ruddell & N.J. Unrau (Eds.), Теоретические модели и процессы чтения (5-е изд., стр. 574-593). Ньюарк, Делавэр: Международная ассоциация чтения.

Рехт, Д.Р., и Лесли, Л. (1988). Влияние предшествующих знаний на хорошую и плохую читательскую память текста. Журнал педагогической психологии , 80 (1), 16-20. DOI: 10.1037 / 0022-0663.80.1.16

Рудделл, Р. Б. (2009). Как научить чтению учеников начальной и средней школы: практические идеи высокоэффективных учителей . Бостон: Аллин и Бэкон.

Рупли, У.Х., Логан, Дж.W., & Nichols, W.D. (1998). Обучение словарному запасу в программе сбалансированного чтения. Учитель чтения , 52 (4), 336-346.

Spencer, B.H. (2003). Текстовые карты: помощь студентам в навигации по информационным текстам. Учитель чтения, 56 (8), 752-756.

Stahl, K.A.D. (2004). Доказательство, практика и обещание: обучение стратегии понимания в начальных классах. Учитель чтения , 57 (7), 598-609.

Учитель чтения , 57 (7), 598-609.

Тейлор, Б. (2002, июль). Проект CIERA по изменению школы: поддержка школ в реализации исследований на практике для повышения успеваемости учащихся по чтению.Документ, представленный в третьем ежегодном Летнем институте Центра улучшения успеваемости в раннем чтении, Анн-Арбор, Мичиган.

Помогите учащимся определить важность отрывков для чтения научной литературы

Умение определять важность научно-популярного текста — это область, в которой учащиеся всех возрастов часто испытывают трудности.Для начинающих читателей может потребоваться так много внимания, чтобы просто заставить – прочитать документальный текст, что легко не осознать, что на самом деле говорится в тексте, не говоря уже о выделении важных деталей и общего значения. А для старших школьников все более сложные тексты могут быть насыщенными информацией и трудными для восприятия. Вот четыре стратегии определения важности научно-популярных текстов — и их можно использовать в любом классе.

Вот четыре стратегии определения важности научно-популярных текстов — и их можно использовать в любом классе.

Определение важности

Определение важности — это процесс определения того, что важно в тексте, а что нет.«Из всего, что написано на странице, мы решаем, что наиболее важно сделать и запомнить», — сообщает Центр обучения восстановлению чтения при Университете Клемсона. «Как опытные читатели, мы постоянно участвуем в этом процессе во время чтения. Мы фильтруем информацию и организуем свое мышление вокруг больших идей. Определение важности позволяет нам последовательно перемещаться по тексту, развивая линию мышления, которая помогает нашему чтению иметь смысл ».

Тэнни МакГрегор, автор книги «Связи понимания: мосты к стратегическому чтению», однажды объяснила определение важности для класса, предоставив запоминающийся наглядный материал.Предпосылка состоит в том, что наш мозг не может запоминать все, что мы читаем, да и не должен этого делать. Наша работа — держать в уме действительно важные вещи, о которых мы читаем, и напрягать остальное. Она продемонстрировала это, используя буквально кухонное ситечко, полное воды и спагетти, сливая воду, чтобы остались только макароны. «Ваш мозг подобен ситечку, а слова — лапшой. Вода для спагетти не важна, поэтому оставлять ее не обязательно. Когда вы что-то читаете, это как будто проходит через ваши глаза, а затем проходит через ваш мозг.”

Она продемонстрировала это, используя буквально кухонное ситечко, полное воды и спагетти, сливая воду, чтобы остались только макароны. «Ваш мозг подобен ситечку, а слова — лапшой. Вода для спагетти не важна, поэтому оставлять ее не обязательно. Когда вы что-то читаете, это как будто проходит через ваши глаза, а затем проходит через ваш мозг.”

«В документальной литературе читателям необходимо научиться определять важность, определяя основную идею (идеи) текста. Как только они это сделают, они смогут лучше разобраться в деталях, чтобы выяснить, какие из них важны, а какие могут быть интересными, но менее важными », — говорит Дженнифер Серравалло, автор книги« Стратегии чтения: все ваше руководство по развитию квалифицированных читателей ». «По мере того, как тексты становятся более плотными и наполненными информацией, сортировка фактов и информации, которые важны для центральной идеи (идей), по сравнению с просто интересными, становится все более сложной задачей.Иногда студентам сложно определить важность, потому что они верят, что все важно — в конце концов, автор все это вложил! »

Документальная стратегия: краткое содержание из пяти предложений

При чтении всего текста ученики легко теряют концентрацию и теряются в том, что они читают. Составление резюме из пяти предложений может помочь учащимся оставаться активными во время чтения, а также вытащить и обобщить наиболее важную информацию.

Составление резюме из пяти предложений может помочь учащимся оставаться активными во время чтения, а также вытащить и обобщить наиболее важную информацию.

Как это сделать: Учащиеся должны использовать ручку для нумерации частей текста по мере их чтения.Резюме пишутся по порядку. Они могут разбить текст на части и выделить важные моменты с начала, немного в глубину, середину, почти конец и конец текста. Затем они могут резюмировать каждый раздел одним предложением, заканчивая резюме из пяти предложений!